L’artista e studioso scozzese George Bain (1881-1968) dedicò la propria vita al titanico impegno di decodificare le strutture compositive dell’arte celtica. Al frutto più importante del suo lavoro, il libro Celtic Art. The Methods of Construction (1951), avevamo già dedicato alcune riflessioni 〈1〉. In quell’occasione avevamo messo in discussione la definizione stessa di “arte celtica”, affermando che la si dovrebbe chiamare, piuttosto, arte romana cristianizzata o arte cristiana scozzese-irlandese. Il problema storico da noi evidenziato consisteva nel fatto che le opere altomedievali studiate da Bain non si sarebbero potute realizzare senza una precisa conoscenza delle griglie, delle proporzioni e delle geometrie ascrivibili al metodo progettuale dell’architettura imperiale lapidea romana. Ne è una controprova il fatto che la meraviglia dei nodi e degli intrecci miniati, eseguiti dai monaci cristiani di Lindisfarne, non trova corrispondenza nei coevi intrecci dei pagani predoni scandinavi che tale monastero assaltarono e distrussero. Per ammissione dello stesso Bain, infatti, quella scandinava si può considerare, al confronto, «a decadent art» 〈2〉.

Su questa differenza pesa certamente una componente mistico-religiosa che porta alla ricerca di una perfezione assoluta, tant’è che troviamo analoghi intrecci anche nella coeva arte islamica. E così pure si deve ammettere anche l’influenza di un gusto locale, “celtico”, per le composizioni complesse e sature di elementi. Ma questi fattori possono spiegare l’esasperato parossismo tecnico dell’esecuzione, non certo la qualità dell’ideazione. In ogni caso, non è la revisione terminologica che qui ci interessa. Ci preme invece ribadire, per poi fissarla sul piano operativo, la distinzione fra gli “apollinei” intrecci cristiano-scozzesi-irlandesi e i “dionisiaci” coacervi di altre culture (da quella scandinava a quella maori, tanto per dare un’idea della vastità dei contesti possibili), estranee alla tradizione tardoromana.

Key Patterns

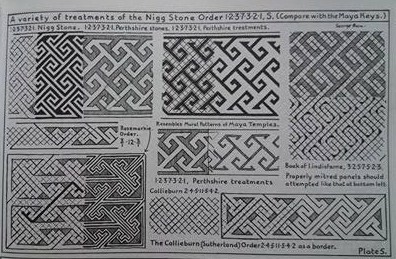

Torniamo perciò ad occuparci del lavoro di Bain in un’ottica più concreta. Nel suo libro, egli risolve il problema della classificazione degli ornati esaminati, organizzandoli in varie categorie rispondenti a criteri morfologici (Lettering, Zoomorphics, Knotworks, eccetera). Tra queste categorie, una in particolare, quella dei Key Patterns, suscita il nostro interesse. Quello di cui Bain sta parlando altro non è, in realtà, che il meandro, la famiglia ornatistica che in Italia usiamo chiamare anche “greca”, ossia il classico motivo geometrico a correre, usato perlopiù nella pavimentazione musiva.

Tuttavia anche la definizione di Bain è lecita e può essere acquisita, perché negli esempi da lui studiati siamo di fronte ad un uso parossistico e del tutto peculiare del motivo. Un uso, questo, che è tanto più originale in quanto Bain lo riscontra nei bassorilievi e nelle miniature, cioè in opere non musive, nelle quali la ritmica alternanza delle tessere nere e bianche viene meno e si sublima in una griglia concettuale da cui poi si sviluppa il disegno, dando luogo ad elaborazioni impensabili con il mosaico. Concordiamo quindi con Bain nel definire key pattern (in italiano: “pattern a chiave”), questa autonoma e peculiare elaborazione del meandro.

Meandri

Il meandro è un ornato primario, evoluzione della scacchiera, che è una delle prime azioni di ornamento che si possono eseguire su una superficie monocroma. Il meandro rappresenta la naturale evoluzione della scacchiera, in quanto, spostando opportunamente i quadrati bianchi e neri, ne rompe la monotonia e la prevedibilità, creando una serie di linee che si rincorrono o si intersecano sulla superficie. L’effetto finale, se ben gestito, è stupefacente, ma comporta un prezzo da pagare. Il modulo base, infatti, cioè gli “uncini” contrapposti caratterizzanti appunto la greca, impone sempre di operare, come ben si evince dagli studi di Bain, su un numero dispari di caselle. Ne consegue l’estrema difficoltà di sviluppare il tutto in un pattern regolare. Nelle bordure la cosa è ancora fattibile, perché si può inserire il disegno-base in un rettangolo da ripetere poi in sequenza. Ma quando il motivo deve coprire un’intera superficie, il pattern rettangolare, che implica oltrettutto “intrusioni” ed “estrusioni” per garantire la continuità della linea, crea non pochi problemi. La cosa risulta evidente nei lavori esaminati da Bain, dove è impossibile isolare un pattern 〈3〉.

Emerge quindi una specie di paradosso esecutivo: da un lato, per pensare il motivo “a chiave” è necessario costruirne prima il modulo base; dall’altro, la sua realizzazione implica l’esecuzione diretta sulla griglia che copre l’intera superficie, saltando a pie’ pari la fase di ripetizione del pattern. In altre parole, qualora si volesse eseguire il motivo su un pavimento, sarebbe impossibile consegnare al posatore un pattern con le istruzioni su come ripeterlo: per tutta l’estensione del lavoro, il posatore non potrebbe fare altro che alternare mattonelle bianche e nere, seguendo il disegno complessivo.

Ma come si passa dalla singola cella al tutto? Qui entra in campo l’incredibile abilità con cui gli antichi maestri irlandesi e scozzesi ci avevano già stupito quando ne studiammo gli intrecci. Vi è infatti una parentela con gli intrecci, perché anche nei key patterns lo stupore nasce dal contrasto fra la composizione geometrica regolare posta al centro, e la libera chiusura dei bordi. Rispetto agli intrecci, qui il gioco appare un po’ più chiaro e semplice, ma si tratta di una falsa impressione. Se infatti il modulo ha caselle dispari, anche il pattern “provvisorio” (chiamiamo così l’elemento che si ripete e si compenetra) sarà numericamente dispari. In sostanza, se la composizione deve estendersi sull’intera superficie a disposizione (sempre nel rispetto di una misura esatta e rigorosa, e non con la casualità di una tappezzeria ritagliata), allora è indispensabile premettere una serie di calcoli, in modo tale da poter calibrare la griglia generale in base alla superficie totale e ai moduli richiesti. Cosa, ovviamente, tutt’altro che facile.

Chiavi

Con un gioco di parole si potrebbe dire che, per accedere ad un key pattern, è necessario averne la chiave. In generale possiamo affermare che ogni famiglia di ornati ha una propria chiave di accesso, senza la quale è impossibile affrontarne l’ideazione e la progettazione. La chiave è un codice genetico, una struttura base elementare, moltiplicando e componendo la quale si ottengono i vari motivi appartenenti alla famiglia. Nel caso di un key pattern la chiave è, come abbiamo visto, il modulo base del meandro; nelle stelle islamiche essa è data dall’irradiazione dei poligoni regolari; negli intrecci, dal raccordo esterno della griglia di base.

Tuttavia, come spesso succede, ci sono serrature talmente semplici da poter essere aperte con una graffetta, e serrature molto complesse, le cui chiavi possono essere molteplici ed altrettanto complesse. È il caso degli ornati visti fin qui, che hanno un dispositivo interno senza conoscere il quale è impossibile accedervi, cioè non tanto inventarli e/o comporli ma, spesso, anche semplicemente riprodurli.

Sigilli

Ma vi è qualcosa di più. Bain, rivelandoci le strutture di questi ornati complessi, ci consente di riprodurli, fornendocene in qualche modo le chiavi. Tuttavia, se cerchiamo di inventarne di nuovi, scopriamo che ciò che conosciamo, per quanto esaustivo, non basta. Per passare dal livello della riproduzione a quello, superiore, dell’invenzione, è necessario – per usare un’espressione cara ai monaci di Lindisfarne – sciogliere un sigillo. Bisogna cioè comprendere fino in fondo le proprietà di quello specifico ornato, interiorizzandolo al punto da farlo diventare strumento di poiesis. In conclusione, l’invenzione ex novo di queste famiglie di ornati è una procedura altamente complessa, che ha un che di mistico. Forse è proprio per questo che, dopo i monaci irlandesi, pochi artisti si sono avventurati in questi territori ornatistici.

〈1〉 Vedi, su questa stessa rivista, M. Lazzarato, Arte celtica, 7 marzo 2017. 〈2〉 G. Bain, Celtic Art. The methods of Construction, London, Constable, 1951. p. 25. 〈3〉 Ricordiamo qui la definizione di pattern. Esso è un termine tecnico che indica il numero di moduli necessari a produrre il motivo. Il pattern quindi è una maschera, uno stampo, uno spolvero, un file digitale, cioè un elemento fisico e concreto, che serve all’esecutore per realizzare il motivo finale. Non va quindi confuso, come come si fa nell’uso corrente, con la ripetizione di un particolare segno o disegno che emerge all’interno del motivo. Sopra, in alto: Meandro in un sottarco del Mausoleo di Galla Placidia, 540 circa, mosaico, Ravenna. Sotto: Marco Lazzarato, Decorazione architettonica, 2017, intonachino sintetico steso su muro, cm. 900 x 200, Toscanella di Dozza (BO), Municipio.