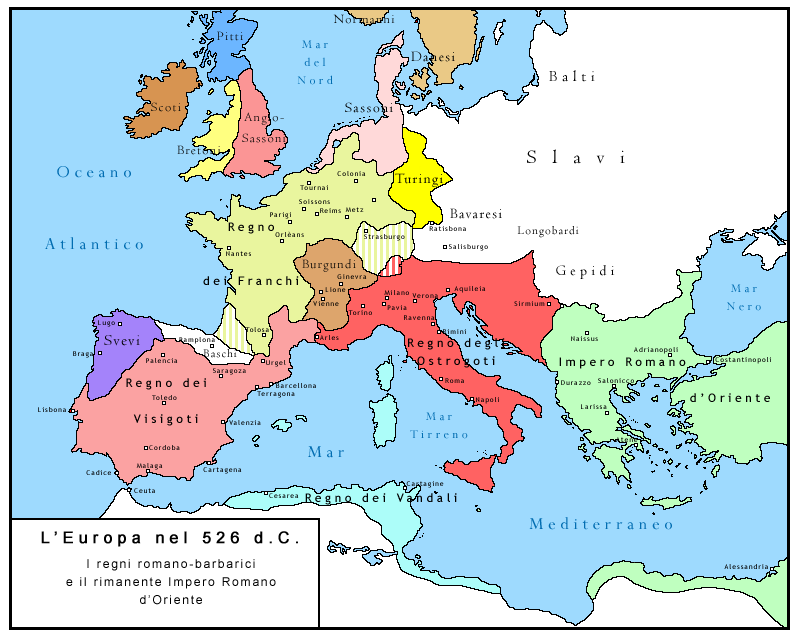

Nel suo libro più importante, Maometto e Carlomagno, lo storico belga Henri Pirenne (1862-1935) sostiene la tesi della continuità culturale, commerciale e sociale del mondo tardoromano, anche dopo la caduta dell’impero d’occidente e la conseguente fine dell’unità politica 〈1〉. Su tale base poggiò la cristianizzazione dei territori posti oltre il limes: Europa centrale da un lato, Scozia e Irlanda dall’altro. Solo con l’ascesa dell’Islam, secondo Pirenne, si creò una cesura, e il Mediterraneo, da mare nostrum, divenne zona di confine fra due aree geopolitiche dominate da religioni diverse. In quest’ottica, Pirenne interpreta le Crociate come un tentativo di ristabilire i fisiologici canali di comunicazione all’interno di un sistema organico, artificiosamente suddiviso in due aree confessionali. Di fatto, la tesi di Pirenne collide con molti assunti tipici della storia dell’arte occidentale, secondo cui, se in un’area geografica si evidenziano certe forme d’arte, allora queste forme sono da ascrivere ipso facto ai popoli ivi stanziati. Così ad esempio, poiché le popolazioni dell’Irlanda e della Scozia erano celtiche, allora si dovrebbe battezzare come “celtica” l’arte che lì si produceva. Tuttavia l’arte si produce non su base etnica ma culturale, e per capire le forme d’arte presenti in un dato territorio è necessario analizzarne l’ambiente culturale, a prescindere dai caratteri etnici più o meno evidenti. Abbiamo già accennato a come, caduto l’impero romano d’occidente, anche le popolazioni stanziate in Irlanda e Scozia abbiano vissuto l’incontro col cristianesimo e con la cultura tardoromana. A questo punto, potrebbe essere interessante riprendere le suggestioni storiografiche di Pirenne, verificando l’esistenza o meno di un’arte “celtica” autoctona.

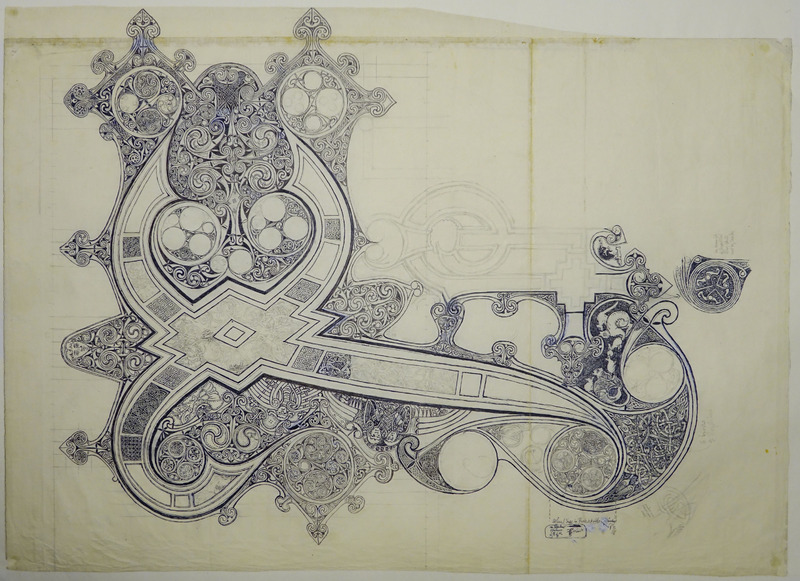

Qui ci viene in soccorso l’artista e studioso scozzese George Bain (1881-1968), autore di testi didatticamente e metodologicamente esemplari sull’arte medievale irlandese e scozzese, concepiti proprio a partire dal presupposto di una specifica identità “celtica”, il più noto dei quali è Celtic Art 〈2〉. Ebbene, nonostante la forte rivendicazione identitaria, fin dalle pagine introduttive del libro, Bain non può fare a meno di riconoscere tre indiscutibili evidenze storico-culturali. La prima è che il requisito fondamentale dell’arte cosiddetta “celtica”, cioè la compresenza di intreccio e nodo, appare in realtà molto tardi nei popoli in questione, la cui tradizione decorativa si basa su semplici motivi lineari quali spirali, rette, zig-zag e chevron (∧ semplice o raddoppiato, come nel logo della casa automobilistica Citroën). La seconda è che quando intrecci e nodi passano alle culture scandinave, essi diventano, per citare Bain, «a decadent art» 〈3〉. La terza evidenza, implicita in tutta la ricognizione di Bain, è che tali intrecci e nodi sono pressoché impossibili a rifarsi: o se ne conosce la chiave compositiva oppure ogni tentativo di riproposizione, che non sia mera copia scolastica, è destinato a fallire. Il tardo apparire delle forme ad intreccio nel quadro di una tradizione pre e protostorica fondata su linee rette, spezzate e a spirale, com’è quella celtica, avvalora quella che a nostro avviso è l’ipotesi più attendibile: e cioè, che l’intreccio sia il frutto dell’innesto culturale tardoromano e cristiano. Se così non fosse, esso sarebbe presente anche nei più antichi manufatti celtici: ma dalle arcaiche linee neolitiche alle complesse geometrie insite nell’intreccio non vi è – vedremo poi il motivo – alcuna possibilità di evoluzione logica. In altri termini, per quanto abile ed intelligente potesse essere l’antico artefice celtico, era per lui impossibile arrivare da solo, senza stimoli provenienti dall’esterno, a quei segreti compositivi. Prova ne sia la «decadent art» scandinava, che dimostra come esecutori bravi nell’imitare, ma estranei alla tradizione romana, siano riusciti a produrre solo inestricabili guazzabugli visivi. Diviene a questo punto fondamentale la terza evidenza che emerge fra le righe del libro di Bain: ossia, l’intreccio si può rifare solo a condizione di conoscerne a fondo le leggi di costruzione. Se così è, dove affondano le radici storiche e culturali di questa forma d’arte?

Intreccio e nodo sono una raffinata esasperazione della metodologia progettuale dell’architettura imperiale romana, in tutti i suoi aspetti, inclusa la progettazione di pavimenti, decori ed arredi. Tale metodologia si basa su un rigoroso sistema di griglie compositive, proprio di tutte le civiltà che hanno sviluppato un’architettura lapidea. Per costruire col legno occorrono una buona lama e una grande abilità: l’eterogeneità del materiale e la sua duttilità ammettono, anzi sollecitano, un approccio intuitivo dell’artefice. Tutt’altra cosa è l’uso della pietra, intesa non come singolo ciottolo raccolto e sovrapposto, ma come blocco di cava. La pietra impone una rigorosa progettazione a priori di ogni passaggio, all’interno di un quadro canonico che ne governi l’intero ciclo di lavorazione: dall’estrazione in cava alla posa in cantiere alla finitura in opera. Purtroppo i trattati rinascimentali di derivazione vitruviana tendono a trascurare, come cosa ovvia e scontata, proprio la parte propedeutica che qui maggiormente ci interesserebbe, privilegiando invece gli aspetti più “nobili”, cioè il disegno e il proporzionamento degli elementi architettonici. Ciò è comprensibile se si considera che, in passato, il sistema a griglie modulari serviva davvero a tutti: dal grande architetto che progettava edifici, all’oscuro ebanista intento a elaborare i suoi ornati. Ma se è vero che l’intaglio ligneo può in certi casi fare a meno di una griglia data a priori – si pensi agli intagli maori o alla già citata arte scandinava – è altrettanto vero che, dal momento in cui l’architettura lapidea introduce l’uso del sistema a griglie modulari e ne favorisce la diffusione, questo diventa a poco a poco la forma mentis comune a tutti i comparti produttivi. Ed ecco che, con l’uso della griglia, l’intuitivo e caotico guazzabuglio di linee si ordina e diviene stupefacente intreccio. È possibile che in questo lungo processo vi sia stato anche un considerevole apporto della cultura tessile, che opera da sempre sulla griglia compositiva imposta dal telaio, ma è il materiale lapideo che vincola all’ordine chi se ne serve, e questa è la qualità distintiva degli intrecci che stiamo analizzando.

Per ordine e logica compositiva, i grandi intrecci celtici rinviano alla cultura tardoromana. Alle loro spalle non possono esservi che le raffinate geometrie proprie della progettazione architettonica imperiale. La stessa Bisanzio fu per lungo tempo erede e testimone di questa tradizione, trasmettendola poi all’Islam. Dunque, l’intreccio è espressione di culture urbane evolute, niente affatto primitive o barbariche. Ma fu tradizione di bottega o si ebbero vere e proprie scuole? Forse, l’una cosa e l’altra. Non vi è dubbio che le composizioni più complesse potevano scaturire solo da centri di ricerca specializzati, ma è anche vero che, una volta appresa la procedura, anche le botteghe potevano attrezzarsi con propri “uffici tecnici”, un po’ come oggi avviene nel rapporto fra industrie manifatturiere e sedi universitarie. Su ciò non si hanno notizie certe, ma si possono formulare delle ipotesi. I raffinati intrecci degli evangeliari irlandesi sono certamente una elaborazione autonoma messa a punto nei singoli monasteri (i massimi centri di ricerca culturale e scientifica dell’epoca, giova ricordarlo), e rispetto ai frutti maturi di questa elaborazione, la tradizione tardoromana è da considerarsi una semplice piattaforma di partenza. La necessità di decoro dei manoscritti sacri che si producevano in quei centri, porta a supporre che al loro interno vi fossero anche scuole appositamente istituite allo scopo. Una situazione molto simile si aveva peraltro anche nel mondo islamico, dove le scuole coraniche erano annesse alle moschee. Monasteri ed altri centri religiosi sono costantemente associati al fiorire dell’intreccio, a conferma del fatto che lì sorgevano le scuole in cui si accumulava e rielaborava la tradizione tardoromana, con le conseguenti ricadute anche su altri comparti (tessile, ebanisteria…).

Benché complesse, le griglie costruttive romane erano un mero strumento tecnico di ausilio alla progettazione, mentre l’arte medievale dell’intreccio è molto di più. La parossistica rielaborazione del tema in ambito monastico introduce elementi esoterici dalle valenze mistiche: si ha cioè la rilettura di una tecnica operativa in chiave contemplativa. La complessa legge che regola l’intreccio diventa metafora metafisica della legge divina che è alla base della manifestazione del mondo e dei suoi fenomeni. Eloquenti in questo senso sono le rilegature degli evangeliari e dei corani. Il significato simbolico dei loro decori non risiede tanto nell’iconografia – per esempio, il nodo simboleggiante l’unione o, se “gemmato”, il giardino – quanto nella modalità e qualità esecutiva, che è prosecuzione mistica della forza creatrice del divino, qualunque idea si possa avere di esso. Solo i centri religiosi medioevali, sia cristiani che musulmani, potevano disporre delle risorse culturali necessarie per elaborare una simile teoretica ad applicarla nelle stupefacenti opere che conosciamo. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile altrove, né prima né dopo. Estintasi con la progressiva laicizzazione della cultura occidentale, l’arte dell’intreccio è oggi, per noi, mistero insondabile.

〈1〉 Cfr. H. Pirenne, Maometto e Carlomagno, Roma-Bari, Laterza, 2007 (ed. or. 1937). 〈2〉 Vedi G. Bain, Celtic Art. The methods of Construction, London, Constable, 1951. 〈3〉 Ibidem, p. 25. In alto: spilla in forma di dragone, arte celtico-romana, I-III sec. d.C., rame e smalto, New York, Metropolitan Museum of Art. Sotto: Miniatura raffigurante un laico e un monaco al lavoro nello scriptorium di un monastero ad Ecternach, 1020 circa, Brema, Universitätsbibliothek, MS 217.