Lo stile neoplasticista del Mondrian maturo, a base di barre nere e parallelogrammi bianchi, grigi, blu, rossi e gialli, il tutto rigorosamente regolato secondo orizzontali, verticali e perpendicolari, si è profondamente infiltrato nell’immaginario collettivo del secolo XX. Con le sue strutture primarie, minimali, esso ha rappresentato non solo un punto di riferimento nell’ambito delle arti pittoriche e plastiche in senso stretto, ma ha anche colonizzato aree assai più ampie ed eterogenee: dall’architettura alla moda, dalla grafica alla pubblicità, dal design alla scenografia per il teatro e il cinema. In altre parole, Mondrian ha fornito al ‘900 – secolo iconoclasta, critico verso ogni forma di decoro e di decorazione – una serie di opzioni semplici, adattabili ad ogni contesto ambientale e sociale, potendo così surrogare ed aggirare quelle pratiche ornamentali, ereditate dal passato, che le avanguardie avevano rigettato.

Con ciò, sarebbe sbagliato voler vedere in Mondrian e in un ristretto gruppo di artisti suoi contemporanei (Van Doesburg, Malevič, Tatlin e pochi altri) la fonte esclusiva ed autosufficiente del decoro astratto-concreto novecentesco. Quasi sempre, infatti, le cose si capiscono meglio se si pensa ad una concomitanza di eventi che indirizzano l’accadere storico, ampliando o restringendo il ventaglio delle scelte possibili. E allora si dovrà prendere atto che il motore primo del modernismo novecentesco, a partire dai suoi prodromi espressionisti e cubofuturisti – in tutto o in parte ancora iconici – è l’industrialismo al massimo della sua redditività ed efficienza, quando l’immane carneficina degli anni 1914-18 e la disastrosa crisi economica del 1929 non ne hanno ancora evidenziato i lati più oscuri.

Coi suoi semilavorati improntati a segmentazioni geometriche semplici, ripetitive, seriali, la fenomenologia della produzione e dell’assemblaggio industriale instilla nell’intellighenzia artistica e letteraria del primo ‘900 l’idea, largamente condivisa, che l’estetica del futuro sia da individuare proprio lì: nei ritmi della fabbrica, nella sua nuda organizzazione, nella collettivizzazione dei rapporti che vige al suo interno. Lì sarebbe da individuare il traguardo predestinato della modernità, il non pus ultra al quale mirare per conseguire, in tempi brevi e senza dubbi o ripensamenti, una completa palingenesi culturale e sociale.

Sulla base di tale convinzione (avvertita in modi di volta in volta diversi, basti solo pensare all’entusiasmo dei futuristi italiani per tutto ciò che rinvia al dinamismo, allo scontro, all’annientamento), nei primi decenni del secolo XX prende forma il fronte astratto-concretista, produttivista, funzionalista. È dunque inevitabile che, a prescindere dalle sue effettive responsabilità personali – egli era infatti persona estremamente riservata, restia a qualunque impegno di carattere pubblico – Mondrian emerga come una delle figure più emblematiche di questa fase; anzi, come vera e propria “bandiera” di una stagione che punta tutto sulla riduzione ad oltranza, inaugurando un filone che perdurerà fino al minimalismo degli anni ’70, e che perdura ancor oggi in molte verità ricevute ed acriticamente riproposte.

Le idee-guida con cui Mondrian si congeda dal lettore in Casa-strada-città, il saggio di cui in queste pagine pubblichiamo la parte conclusiva, sono, in quel 1926-27 in cui esso vede la luce, prerogativa comune a tutto il fronte della cultura d’avanguardia, così come esso è andato sedimentandosi nei vent’anni appena trascorsi. Di queste idee-guida, che Mondrian non si stancherà di ribadire fino alla fine della sua vita, la chiusa di Casa-strada-città fa emergere in particolare alcuni punti qualificanti, così riassumibili: a) la necessità di rescindere ogni legame con la natura in quanto repertorio archetipico, matrice su cui si modellano le scelte e i comportamenti umani; b) il culto per una materia totalmente artificializzata e plasmabile, come in una catena di montaggio; c) l’avversione per ogni spiegazione o inflessione psicologica della realtà; d) l’auspicio di una vita in cui ogni distinzione tra pubblico e privato venga spazzata via e la spersonalizzazione trionfi, nel nome di un’umanità radicalmente nuova.

Si tratta di clichés di cui a loro tempo si erano già fatti forti futuristi, cubofuturisti, vorticisti, raggisti, dadaisti, nonché l’architetto e teorico protorazionalista per eccellenza, Adolf Loos, nel suo Ornamento e delitto, scritto intorno al 1908-09. La città dalle “bianche muraglie”, ossia il luogo di una vita ideale profetizzato Loos nel suo saggio, nelle ultime righe del testo di Mondrian diventa addirittura “paradiso terrestre”, creato non da Dio ma dall’uomo stesso.

In tale contesto, quali sono i varchi attraverso cui il mondrianismo esce dalla sua torre d’avorio e diventa “decoro” da trasporre nello spazio e nel tempo dell’esistenza quotidiana? Diciamo subito che questi canali, queste vie d’uscita, si manifestano in tutte le loro potenzialità già negli amici e nei compagni di strada di Mondrian. Perché ciò avvenga, è sufficiente che il proverbiale rigore del maestro olandese si allenti appena un po’, ed ecco che i travasi dall’arte alla vita e dalla vita all’arte, puntualmente si verificano.

In Bart Van der Leck (1876-1958), ad esempio, i tasselli colorati restano sempre debitori della referenzialità, per quanto rarefatta e quasi impercettibile essa sia. Una referenzialità giocata su intersezioni di piani e avvicendamenti di luci e di ombre, che fanno lievitare le immagini quasi dal nulla, come su una lavagna luminosa. Nelle sue produzioni, il mondrianismo è, ipso facto e senza soluzione di continuità, grafica pubblicitaria, rivestimento ceramico, vetrofania, gioco di costruzioni, con tutto il portato ludico-percettivo che questi tipi di struttura implicano.

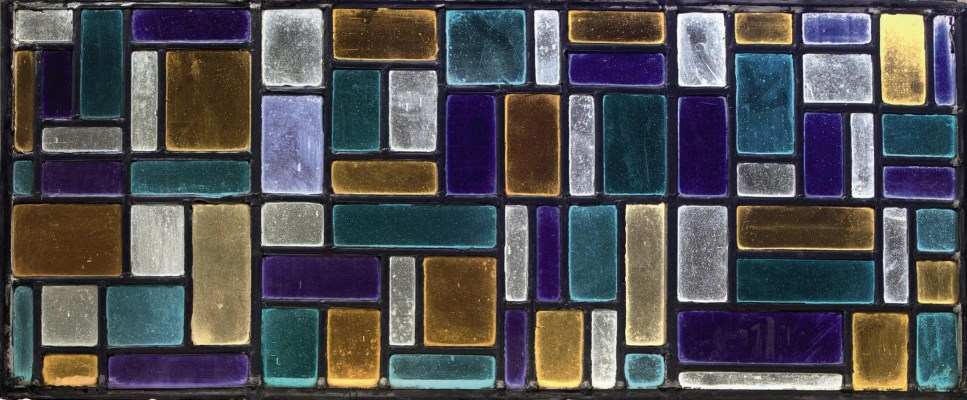

L’anima del gruppo De Stijl, Theo van Doesburg (1883-1931), l’unico in grado di tenere testa a Mondrian con invenzioni altrettanto radicali, ma più animate e dialettiche, non fa nulla per ammorbidire le geometrie e i cromatismi neoplastici, se non far ruotare la composizione di quarantacinque gradi, operando sulla diagonale. Egli può così immaginare quadri dilatati ad occupare pavimenti, pareti e soffitti, può elaborare maquettes architettoniche in cui i piani si compenetrano e si rispecchiano affiorando l’uno dall’altro. I suoi spazi architettonici (Café de l’Aubette a Strasburgo, 1926-27) sono grandi assonometrie abitabili, in cui le tre dimensioni scorrono l’una dentro l’altra quasi annullandosi. Le sue vetrate colorate filtrano la luce regolandone il flusso, e gli danno modo di utilizzare tonalità cromatiche intermedie, più intime rispetto ai colori primari e ai non-colori che dominano nel neoplasticismo pittorico.

Già in quegli anni Van der Leck, van Doesburg e molti altri artisti gravitanti attorno a De Stijl e alla Bauhaus collaborano con aziende produttrici e distributrici di beni di consumo: ad esempio Metz & Co, il grande magazzino di Amsterdam che chiuderà i battenti nel 2013. A contatto con legno, impiallacciature, pellami, carte, cartoni, fibre sintetiche, tubi curvati, le diverse personalità coinvolte smussano i propri tratti individuali. I caratteri nazionali (non solo olandese, austriaco e tedesco ma anche francese, italiano, ceco, ungherese, scandinavo…) che stanno contribuendo al decollo del razionalismo europeo, vanno verso un’integrazione reciproca, per mettersi al servizio di progetti industrial-commerciali complessi. La cosa accade più di rado in pittura o in architettura, dove le spiccate differenze e divergenze tra un protagonista e l’altro non possono essere sanate con un colpo di spugna.

In sostanza, nella misura in cui l’oggetto fatto in serie conquista il centro della scena, ed i marchi hanno la meglio sulle firme singole, nasce quel che si chiamerà Art déco o “Stile 1925”. Responsabili di questa vasta reviviscenza decorativa, estesa a molteplici ambiti dell’arte, dell’artigianato e dell’industria, sono artisti ed artigiani spesso con trascorsi più o meno importanti nelle avanguardie anteguerra: espressionismo, cubismo, futurismo, orfismo, astrattismo. Essi riutilizzano in chiave ornamentale, preferibilmente bidimensionale, gli stilemi più familiari della loro esperienza precedente, sottomettendoli ad andamenti squadrati, semplificanti, in un’ottica che mette a profitto una ritrovata domanda di lusso e di mondanità, vincolandola però ad alcuni requisiti-base di razionalità e geometrismo, ormai graditi a masse crescenti di consumatori. Mondrian e il mondrianismo contribuiscono in modo significativo alla genesi dell’Art déco, il primo stile in cui le fibre sintetiche giocano un ruolo importante accanto a quelle naturali, offrendo all’occhio superfici non solo metaforicamente, ma anche letteralmente “neoplastiche”.

Anche i migliori artisti che frequentano Mondrian a New York, negli ultimi anni della sua vita, si dedicano a studiare le possibili applicazioni architettoniche, scenografiche e decorative del neoplasticismo. Limitiamoci a due tra i casi più noti: Fritz Glarner (1899-1972), artista svizzero trasferitosi negli USA negli anni ’30, e Harry Holtzman (1912-87), membro fondatore nel 1936 dell’American Abstract Artists Group, colui che nel 1940 aiuta materialmente Mondrian a trasferirsi a New York e nel secondo dopoguerra, nel quadro di un’intensa attività di artista, teorico e docente universitario, riordina tutti gli scritti del maestro, curandone l’edizione ufficiale.

Glarner realizza opere di grande formato, in cui quadrati e rettangoli colorati formano motivi parietali a interstizi e blocchi di chiara matrice architettonica, animati dalla volontà (ben espressa dalla denominazione Relational Paintings) di entrare in rapporto diretto, senza alcuna incorniciatura o riduzione di scala, con l’osservatore. Holtzman si interessa anche di scultura, realizzando dei parallelepipedi verticali che potrebbero sembrare il mero trasferimento della pittura di Mondrian dalle due alle tre dimensioni. In realtà, tanto Glarner che Holtzman fanno presagire con molti anni di anticipo il design minimalista degli anni sessanta-settanta, caratterizzato dall’uso di pareti attrezzate, totem, espositori, gigantografie ed altri elementi comunicativi, in cui l’approccio gestaltico e semiotico fa tabula rasa delle precedenti convenzioni.

Ma colui che dà la stura allo sfruttamento intensivo e, in certa misura, al saccheggio dello “stile Mondrian”, in un movimento avvolgente che a partire dagli abiti investì in breve tempo gli accessori, l’oggettistica, la grafica pubblicitaria ed ogni settore merceologico – si pensi ai cosmetici L’Oréal – è lo stilista Yves Saint Laurent (1936-2008). La collezione con cui nel 1965 egli omaggia il pittore olandese, dando una svolta alla propria carriera, è un successo planetario, e lo consacra definitivamente come uno dei massimi nomi della moda internazionale.

In quel 1965 Saint Laurent, che è più o meno coetaneo di artisti come Peter Blake (1932), Mario Schifano (1934-98) e Martial Raysse (1936), non tenta, come avrebbero potuto fare quarant’anni prima Anni Albers o Gunta Stölzl nelle aule del Bauhaus, di mettere a punto la traduzione tessile di un dipinto di Mondrian. Con un’intuizione semplice e al tempo stesso di alto livello sartoriale, egli assembla, cucendo insieme pezze di tessuto di colori diversi, quelli che potrebbero sembrare dei dettagli debitamente ingranditi di dipinti di Mondrian. Insomma una sorta di patchwork, per una serie di abiti dalla struttura tubolare sobria e rettilinea. Più che come la riproduzione di un quadro di Mondrian, li si potrebbe percepire come uno schermo su cui venisse proiettata la diapositiva di un quadro di Mondrian. I segmenti neri diventano assi di simmetria latitudinali e longitudinali, idealmente prolungabili in linea retta, oltre i limiti fisici dell’abito. Il tutto è in linea col nuovo, aggressivo gusto optical e cinetico degli anni ’60.

Da mezzo secolo a questa parte, dunque, Piet Mondrian è a tutti gli effetti un’icona pop, prelevabile e ricollocabile a piacimento per “griffare”, poco o nulla influenzandone la struttura, qualunque oggetto. La “denaturalizzazione” da lui predicata quarant’anni prima si è realizzata davvero, sul corpo vivo di una modella come sull’involucro di un prodotto di consumo.

In alto: ricostruzione dello studio di Mondrian a Parigi, rue du Départ 26, basata su una foto del 1926 di Paul Delbo. Sotto: gli abiti della collezione Mondrian di Yves Saint-Laurent in una fotografia di un servizio di moda ambientato al Gemeentemuseum, Den Haag, 1966.