“Arte e scienza”, “Arte e matematica”, “ricerca artistica e ricerca scientifica”. Quante volte, sotto titolazioni come queste, si promuovono mostre, libri, convegni, film, progetti multimediali ed altri eventi culturali? Le domande che li sottendono sono, fondamentalmente, sempre le stesse: vi sono procedure e strumenti in comune tra chi crea opere d’arte e chi elabora teorie scientifiche? Vi è, come in arte, un quantum di bellezza anche nella scienza e nei modelli che essa produce? Si pongono questioni di metodo scientifico anche a chi fa arte? Si tratta, almeno sulla carta, di quesiti affascinanti, ma le risposte inclinano facilmente allo stereotipo, a una visione ecumenica che vorrebbe accontentare tutti – artisti, scienziati, opinione pubblica – ma rischia di non spiegare nulla. Per colmo di ironia, tutto questo interrogarsi cade in un’epoca come quella odierna, in cui pressoché tutte le discipline, anche quelle tradizionalmente più avulse dal modello scientifico, tentano di erigersi a scienze. Dalle “scienze dell’educazione” (la vecchia pedagogia) alle “scienze della comunicazione” (il Trivium composto da grammatica, retorica e dialettica) alle “scienze giuridiche” (quella giurisprudenza in cui convenzionalità e relativismo fanno e sempre faranno la parte del leone), nessun sapere accademico sembra disposto a fare un salutare bagno di umiltà, chiamandosi fuori dai ranghi della scienza.

Se queste sono le premesse, allora non stupisce che, fra tutti i periodi della storia e della cultura umane, il Rinascimento sia quello di gran lunga più frequentato quando si esplora la contiguità fra ricerca artistica e scientifica. Capitò proprio in quegli anni, con alcuni grandi e celebrati maestri, che l’artista e lo scienziato (una figura di scienziato, per la verità, ancora molto aurorale) si materializzassero addirittura nella stessa persona, vuoi sugli sviluppi di particolari discipline quali l’anatomia, la meccanica e l’ottica (con la nascita della prospettiva), vuoi intorno a questioni di particolare spicco quali la sezione aurea o “divina proporzione”. Non vi è nulla di strano in ciò, se solo si pensa che i Leon Battista Alberti, i Piero della Francesca, i Leonardo da Vinci erano tutto fuorché dei geni isolati, e che la loro epoca si svolgeva all’insegna di una confluenza operativa, spontanea ed impetuosa, fra i vari saperi artistici, scientifici e tecnologici di punta. Una confluenza per vari aspetti irripetibile, e che si può forse paragonare al rapporto tra arte e scienza che si stabilì nella civiltà araba al suo apogeo, quando a Granada si costruiva e si decorava l’Alhambra.

Il guaio è che il “miracolo” rinascimentale risulta, sia per il pubblico dei non addetti ai lavori sia per tanti studiosi che vi dedicano le loro ricerche, talmente bello, profondo e seducente che, consciamente o no, esso finisce per diventare la falsariga unica, canonica, sulla quale modellare i rapporti fra sapere artistico e sapere scientifico, in base al ragionamento secondo il quale: a) se esiste un corpus di conoscenze scientifiche, continuamente aggiornate, che si propongono di spiegare la struttura dell’universo, b) se ci sono gli scienziati che, dalle loro postazioni specialistiche, perfezionano ed incrementano queste conoscenze, c) allora a quanti praticano l’arte non resta che specializzarsi a loro volta il più possibile in queste stesse nozioni, padroneggiandole al punto tale da riuscire a tradurle in immagini.

In realtà, questo ragionamento riesce poco efficace perfino per spiegare i rari, grandi artisti-scienziati cui si alludeva poco fa. E a poco vale cercare di adattarlo a protagonisti più recenti, anch’essi caratterizzati da un approccio intellettuale e speculativo, “rinascimentale” appunto, all’arte: da Georges Seurat a Juan Gris a Piet Mondrian, per citare tre nomi ai quali riesce facile attribuire una particolare dimestichezza con le questioni matematiche, filosofiche ed epistemologiche. Ovviamente, non vi è nulla da rimproverare agli artisti colti e speculativi; anzi, bisogna ammettere che i rari casi in cui erudizione e forza creativa coesistono nella stessa persona e si rafforzano a vicenda, sono tra i più affascinanti che l’intera storia dell’arte sappia proporre. Ma non è così che l’arte funziona, che l’arte si fa. Né sono di grande aiuto certe frasi ad effetto che sovente si attribuiscono agli scienziati, quando dichiarano che anche per loro la componente estetica è importante, in quantoché l’esperienza ha loro insegnato che la teoria che si dimostra più giusta, la rappresentazione sperimentale che si dimostra più efficace, è in qualche modo anche la più “bella”. Spicca su tutti gli esempi possibili, per l’enorme popolarità e la mole di rivisitazioni iconiche che ne sono state fatte, la doppia elica del DNA associata ai due premi Nobel James Watson e Francis Crick 〈1〉.

In realtà, tanto gli artisti quanto gli scienziati, quando si trovano ad un bivio cruciale e devono scegliere tra ipotesi diverse, tra differenti modelli in linea di principio ugualmente validi, non scelgono il più “bello” ma, piuttosto, il più semplice, efficace ed economico. Quello, cioè, che soddisfa i requisiti richiesti nel modo più lineare, con il minimo dispendio di risorse rispetto ai modelli concorrenti, o addirittura con un risparmio, una semplificazione ulteriore. Il giudizio sulla bellezza interviene semmai dopo, non prima. Ed ecco un motivo, fra gli altri, per cui, sin dall’antichità, tutta la tradizione (estetica, filosofica, religiosa, scientifica, letteraria…) europea tende ad accostare, a tenere vicini e solidali, gli attributi legati a concetti quali utilità, semplicità, bellezza, verità: perché vi è un “sesto senso” profondamente empirico, che ha appunto a che vedere con le questioni del gusto, dello stile, del “saper fare”, che suggerisce che normalmente quei concetti si tengono l’un l’altro, vanno a braccetto, ed è assurdo e controproducente volerli separare.

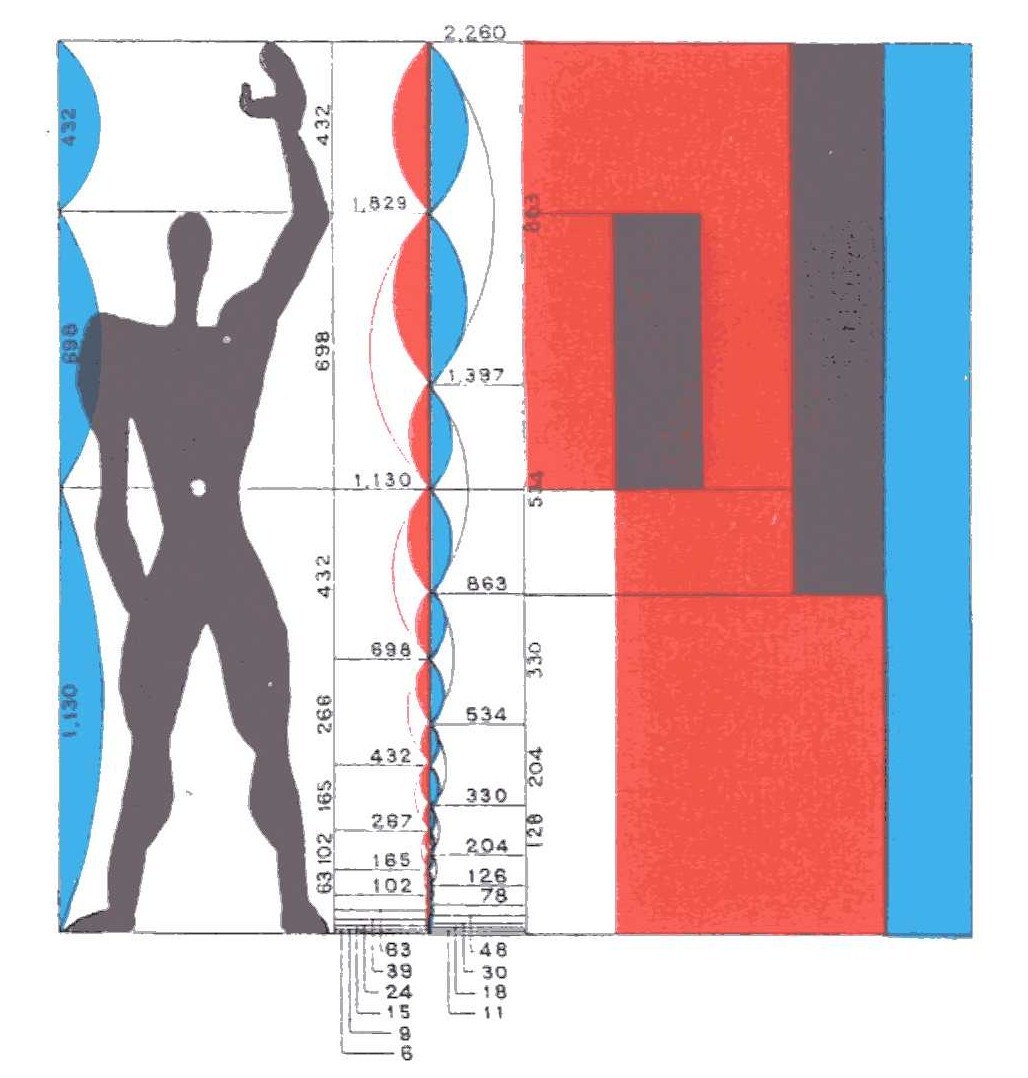

È nella sottovalutazione di questa empirìa 〈2〉 che, talvolta, scienziati anche illustri falliscono nell’affrontare le sfide che incontrano sul loro cammino. Ed è indulgendo a questo stesso complesso di superiorità, che tanti artisti elaborano manifesti e programmi pensati come universali, e che invece si rivelano palesemente ridondanti e superflui. Un esempio? Si pensi al Modulor elaborato tra la fine degli anni ’40 e il 1955 da Le Corbusier: un prontuario tecnico-pratico per il dimensionamento architettonico dello spazio e degli oggetti, che nelle intenzioni del suo autore avrebbe dovuto contemperare al meglio estetica e razionalità, tradizione e modernità, programmazione ed invenzione 〈3〉. Artista-scienziato quant’altri mai (almeno nell’idea che intendeva dare di sé), l’architetto svizzero-francese volle condensare nel neologismo Modulor la nozione di modulo, cioè l’unità di base utilizzata fin dall’antichità per dare misura e dignità formale ai manufatti, e la terminazione -or derivata da section d’or, espressione francese con cui si indica la sezione aurea. Ma basta osservare il celebre schema grafico raffigurante un uomo dal braccio destro alzato, per accorgersi che esso altro non è che una riproposizione della pertica, unità di misura ben nota ai trattatisti antichi, tra cui anche Vincenzo Scamozzi, che nel brano antologizzato in questo stesso numero di FD vi si riferisce scrivendo “la pertica di sei piedi, ò l’altezza dell’huomo con l’alzar della mano”.

Siamo in un’epoca, quella successiva alla seconda guerra mondiale, in cui Le Corbusier gode di un prestigio ormai illimitato e, un po’ come avviene anche a Pablo Picasso, si dedica a riscrivere il passato e la tradizione pro domo sua, per presentarsi come il grande classico moderno dell’architettura democratica e di massa. Ebbene, riprendendo in maniera surrettizia l’antica dottrina modulare, con tutte le sue ripartizioni interne (inclusa la possibilità di praticare la sezione aurea per via geometrica, così come spiega Marco Lazzarato nel suo articolo pubblicato sempre in questo numero di FD ), Le Corbusier non fa che dare una spolverata di pragmatismo umanistico al proprio metodo, che di umanistico ha in realtà ormai ben poco. In più, egli annette al Modulor riferimenti alla matematica, in particolare alla progressione aurea elaborata agli inizi del secolo XIII da Leonardo Fibonacci, e alla musica, riprendendo l’antica ossessione pitagorica circa il parallelismo tra suoni e numeri. Tutti sfoggi di cultura che, sul piano pratico, non aggiungono nulla al retroterra antico e rinascimentale delle misure relazionate alle membra del corpo umano, secondo un criterio organico. Un criterio per il quale l’intero e le parti si tengono vicendevolmente, e che di numeri come l’aperiodico 1,618, il tanto mitizzato φ indicante il rapporto aureo, non sa che farsene 〈4〉.

Durante la lunga gestazione del suo manuale, poi conclusasi con la pubblicazione di Modulor 2 (1955), Le Corbusier si avvalse di diversi collaboratori, che lo coadiuvarono in una successione di raffronti, computi, tabelle e soluzioni grafiche assai complessa e contraddittoria. Sta di fatto che l’immagine dell’uomo col braccio alzato, ricalcata sull’antica pertica, acquisì a poco a poco il suo aspetto definitivo. Sullo sfondo, oltre a un reticolo di rettangoli aurei, presero corpo due serie di linee curve, una di colore rosso (rapportata all’altezza del plesso solare) e una di colore blu (rapportata all’altezza dell’intera figura). La sintesi grafica delle due serie di curve presenta un avvitamento in verticale che, se lo si osserva con occhi da storico dell’arte, può richiamare le forme sinuose dell’arte manierista e le colonne tortili di età barocca, mentre agli occhi di uno scienziato potrebbe ricordare piuttosto la doppia spirale del DNA elaborata nel 1953 dai già citati Watson e Crick. Una simile rete di riferimenti iconografici, indubbiamente suggestiva ma esteriore, serve a dare ancora una volta una patina colta ad un metodo ricalcato su una classicità di maniera, più filosofico-letteraria che pragmatica, suggerendo in qualche modo l’idea che il Modulor dovrebbe essere, per così dire, la “mappa cromosomica” dell’architettura moderna.

Dunque, anche gli scienziati qualche volta si occupano di bellezza. Ma lo fanno a modo loro; dopodiché sta interamente agli artisti far sì che quella bellezza viva in quanto tale. Quando si parla di questi argomenti, il nome più ricorrente dopo Watson e Crick è quello del matematico e fisico inglese Roger Penrose, nato nel 1931. Ritorneremo su Penrose, perché a lui si devono anche importanti contributi in tema di tassellazione del piano, che riprendono il tema dell’imponderabilità che abbiamo già visto essere connesso alla sezione aurea. Per ora ci limiteremo a ricordarlo come teorizzatore di oggetti impossibili quali il Triangolo e la Scala a lui intitolati, oggetti che il grande pubblico conosce ed ama perché, più o meno negli anni in cui Penrose vi si applicava, l’artista olandese Maurits Cornelis Escher ne faceva il soggetto di alcune sue celeberrime incisioni. Sta di fatto che le forme incongrue pensate da Penrose ci appaiono belle, ed esercitano il loro potere di seduzione, solo perché Escher la ha sapute calare in un universo iconografico ricco e sorprendente, che sta fra il bestiario medievale e l’inconscio freudiano. Mentre le opere d’arte fedelmente ispirate alle ipotesi di Penrose, al di là della sorpresa iniziale per l’effetto legato alla distorsione ottica e al particolare punto di vista, sono francamente banali. E non potrebbe essere diversamente, perché l’immagine scientifica nasce proprio per svelare quello che l’immagine artistica normalmente include, nasconde o addirittura ignora, pur facendolo vedere.

〈1〉 Vedi J.D. Watson, La doppia elica, Milano, Garzanti, 2004 (ed. or. 1968). 〈2〉 Dal greco ἐμπειρία, composto di ἐν “in” e πεῖρα “esperienza”. 〈3〉 Cfr. Le Corbusier, Le Modulor – Modulor 2, a cura di E. Saurwein, Mendrisio, GCE, 2004 (edizioni originali: Le Modulor, 1950; Modulor 2, 1955). 〈4〉 Come è noto, 1,618 è simboleggiato in matematica dalla lettera φ (phi), iniziale greca del nome "Fidia". In alto: Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912, olio su tela, cm. 90 x 110, Buffalo, Albright-Knox Art Gallery. Sotto: Tre immagini di una scultura raffigurante il Triangolo di Penrose, Berlino, Deutsches Technikmuseum (Wikimedia Commons).