Ci si iscrive all’Accademia per imparare a fare arte, immaginando di incontrarvi un professore che ne insegni i rudimenti. Da questo ovvio assunto discende una serie di conseguenze che vanno esplicitate, per poter capire quali siano i problemi oggi sul tappeto.

Innanzitutto: professore e non maestro. Professore è colui che conserva e trasmette i principi teorico-pratici di un’arte, maestro è un artista che ha raggiunto i vertici qualitativi nel campo espressivo di sua competenza. Del primo si seguono gli insegnamenti, del secondo si imita l’opera. Il buon professore forma i giovani artisti, il grande maestro plagia le giovani menti (è il caso dei “vedovini” quando Emilio Vedova insegnava nell’Accademia veneziana). Il professore trasmette i principi generali, il maestro impone la propria prassi. Per definizione, l’insegnamento accademico presuppone certezze (anche se, ovviamente, sempre passibili di verifica); se trasmette a tempo pieno dubbi o indeterminatezze, tradisce il proprio ruolo e genera il fallimento didattico.

Qui si ha il primo paradosso. L’assunzione in ambito accademico della cultura nichilistica, in tutte le sue sfumature, avvenuta negli ultimi decenni, ha generato una didattica impostata sulla “certezza del dubbio”. La “certezza” ha confermato il ruolo e la funzione delle strutture accademiche, ma il “dubbio” è stato il vero prodotto “in uscita”. A sua volta, il fallimento artistico-culturale che ne è derivato è stato usato usato come controprova della “certezza” dei dubbi assiomatici iniziali. Ciò ha generato un circolo vizioso che ha ulteriormente legittimato la cultura accademica a proseguire nella direzione che implicava il suo strutturale fallimento. Tratto peculiare dell’Accademia è che essa si occupa dell’arte che è stata, la sola codificabile e trasmissibile; l’arte che sarà esula dalla sua competenza. Per questo, generalmente, l’aggettivo “accademico” assume un’accezione negativa, quale espressione di un sistema fermo, contrapposto al sistema in divenire dell’arte “contemporanea”.

Secondo paradosso: l’accademizzazione delle avanguardie ha cristallizzato la “contemporaneità”, trasformandola in assiomi didattici e bloccando così il naturale, spontaneo divenire della ricerca artistica. Istituzionalizzato il concetto di “avanguardia”, le ricerche ad esso non conformi sono state bollate come “anacronistiche”. Il cortocircuito lessicale è diventato paralisi culturale. Se la società di oggi non è più quella di dieci anni fa, ne consegue che l’arte di allora, anche se si autodefinisce “contemporanea”, non può esprimere l’attuale contemporaneità. Molti fra i più importanti uomini di cultura italiani (non necessariamente artisti) hanno frequentato l’Accademia, ad ulteriore riprova che, pur occupandosi di arte passata, essa è comunque partecipe della genesi di quella futura. Alla luce di ciò, si può immaginare per l’Accademia un ruolo di “conservatorio” dei principi a cui gli aspiranti artisti attingono per proiettare le proprie ricerche nel domani.

Così è stato e così è, ma sorge a questo punto un ulteriore paradosso. E cioè: se l’Accademia conserva e trasmette i principi dell’arte che è stata, come può contribuire alla formazione dell’arte nuova? La risposta sembrerebbe semplice: mutando i principi di riferimento. Archiviando cioè gli obsoleti e dubbi dogmi modernisti in uso e recuperando dalle cantine gli scatoloni contenenti i principi tradizionali, in attesa che la situazione si sedimenti. Tuttavia, mettere mano ai principi di una cultura è cosa delicata, che esula dalla normale prassi accademica. Quel che è certo è che, nel suo DNA, l’istituzione “Accademia” ha varie opzioni che le consentono di adempiere al proprio ruolo senza essere coercitivamente inchiodata al veteroavanguardismo modernista.

Sotteso all’attuale situazione di impasse artistico-culturale, vi è un ulteriore paradosso: se l’Accademia è (almeno sulla carta) espressione di vertice della cultura artistica ma, statutariamente, il suo compito è tramandare l’arte che è stata e non elaborare quella che sarà, a chi spetterà allora tale compito? E’ evidente che l’idea di un’Accademia-cassaforte in cui conservare il patrimonio dell’arte che fu, affinché i giovani possano prenderne possesso, non basta più. Pur essendo “ontologicamente” luogo della conservazione, oggi l’Accademia non può esimersi da una responsabilità etica verso l’innovazione. Sennonché, innovazione è termine quanto mai inflazionato, addirittura ridicolo nel momento in cui lo si applica trionfanti (“Ecco … questo è il Nuovo!”) a qualunque detrito modernista raccattato per strada. Cosa significa oggi innovazione? Significa saper elaborare assiomi culturali da cui far discendere rinnovati principi artistici. In passato, questa funzione è stata demandata ad altre entità, ad altri soggetti, i quali risultano oggi stranamente latitanti. Ma le emergenze poste dalla svolta epocale in atto ci obbligano ad attivarci in questo senso.

Pensiamo quindi ad un’Accademia “granaio” che diventi anche “mulino”: che conservi cioè i semi, ma sappia anche macinare la farina per il pane quotidiano. Fuor di metafora, questo significa aprire oggi una nuova stagione di ricerca, tutta interna all’Accademia ma innestata sui temi emergenti nella società. Tuttavia, per non errare alla cieca, ogni ricerca deve fissare i propri protocolli. Proviamo quindi ad indicare alcuni principi essenziali da cui derivare successivamente tali protocolli.

Il primo punto consiste nell’IDEA DEL DECORO. Nulla di serio può essere fatto in modo indecoroso. Lo scemo del villaggio che, come dice l’adagio popolare, “mostra il culo in piazza”, è felice perché si trova finalmente al centro dell’attenzione, ma quando pensa di avvalersi di questa notorietà per diventare sindaco del paese scopre la differenza fra essere noti ed essere stimati. Per decenni gli artisti si sono atteggiati a “scemo del villaggio” ed ora che, con la senilità, vorrebbero storicizzare la propria posizione in vista di una rendita per la vecchiaia, scoprono che per i disturbi della terza età la comunità prevede non l’Olimpo ma l’ospizio. Il decoro (che è, in misura essenziale, anche rispetto per l’altrui sensibilità) deve tornare ad essere il prerequisito per qualsiasi azione artistica, sia pubblica che privata.

Il secondo punto è il SENSO DELL’ORDINE. In natura il disordine produce aborti, mentre il chaos originario, vagheggiato da certa avanguardia del tardo novecento, è solo una figura retorica in quanto essenza non attingibile dall’essere umano, che della natura è parte integrante. L’ordine quindi è l’approccio di principio e la via fertile che conduce all’arte, il disordine produce aborti e sterilità.

Il terzo è il PROBLEMA DELLA FORMA. Il disordine si manifesta attraverso l’informe, ma questo, quando diventa linguaggio artistico, ben lungi dall’esprimere presunte energie creative originarie, si rivela solo un alibi culturale per l’afasia del suo artefice. La forma, invece, impone una presa di posizione ontologica sull’Essere, questione che che è alla base dei contenuti dell’arte.

Questi in sintesi i temi. A noi, ora, lo svolgimento.

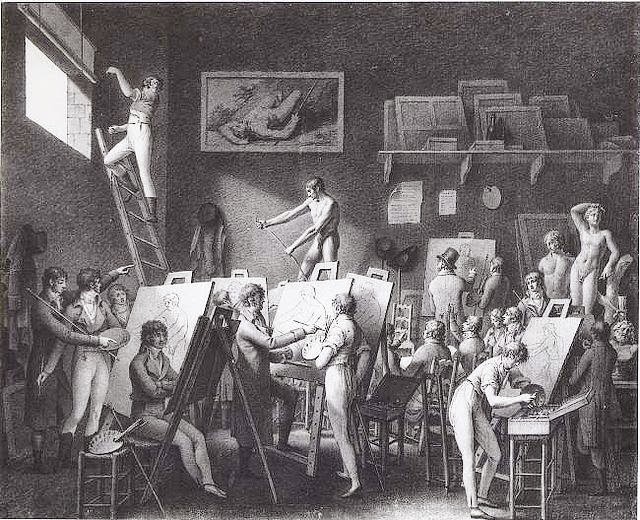

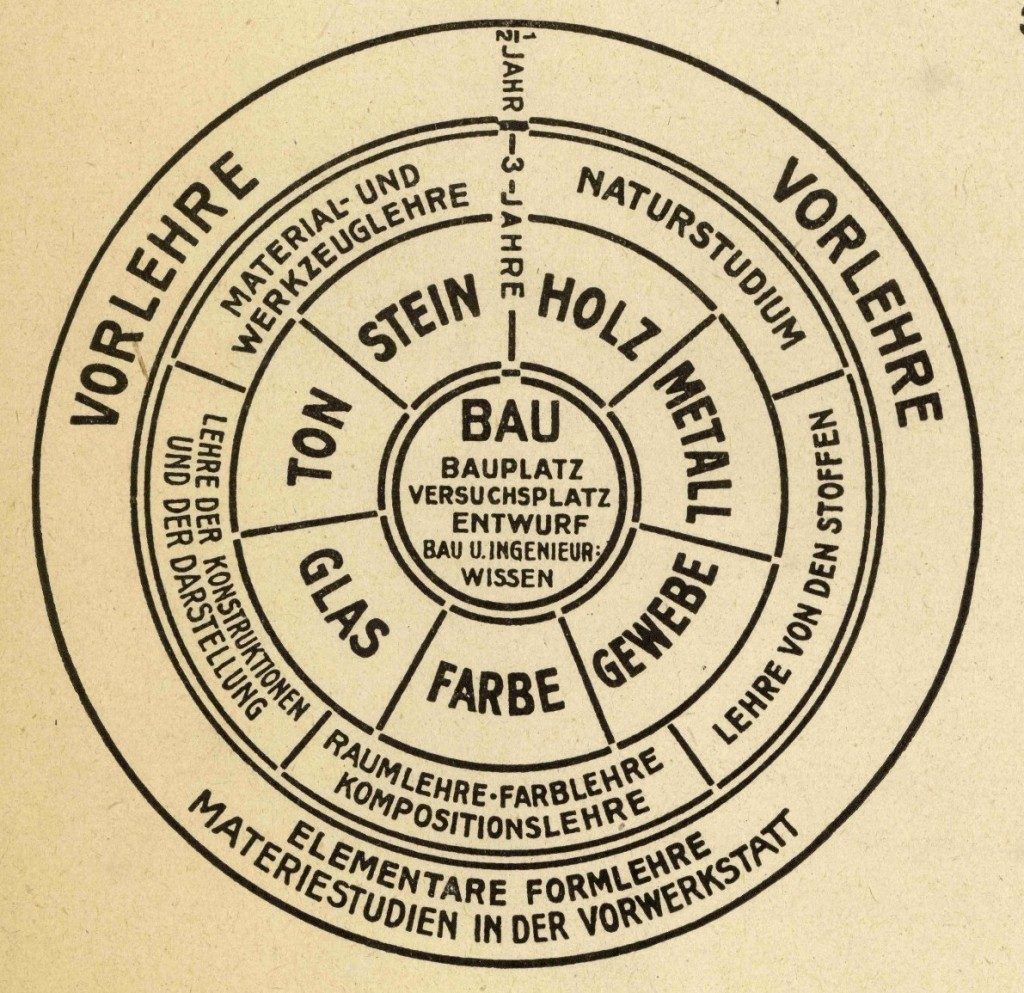

In alto: Jean-Henri Cless, L'atelier di Jacques-Louis David (particolare), 1804 circa, matita e inchiostro su carta, cm. 46 x 58, Paris, Musée Carnavalet. Sotto: Giovanni Fattori ed alcuni allievi fotografati all'Accademia di Belle Arti di Firenze, 1900 circa.