di Augusto Giuffredi

I termini “popolo” e “statue” sono oggi ormai desueti. Il termine “popolo” veniva tradizionalmente utilizzato per indicare «la parte di una nazione che vive in condizioni economiche, sociali e culturali più modeste» 〈1〉. Quanto ai media, la parola “popolo” è scomparsa anche dalla cronaca politica, poiché ormai associata alle lotte operaie del secolo scorso. Al giorno d’oggi, la si percepisce quasi come offensiva.

Il termine “statua”, invece, nel linguaggio comune si riferisce a un monumento celebrativo, posto generalmente su un alto piedistallo in un luogo pubblico, con l’intento di promuovere valori quali la fede religiosa, l’amore di patria, l’eroismo, lo spirito di sacrificio, l’ingegno. Di epoca in epoca, tali valori hanno sempre suscitato reazioni critiche, sarcastiche o di semplice indifferenza, espresse tramite sfottò ed epiteti ironici. Basti pensare al celebre motto “Una risata vi seppellirà”. Esso viene ricondotto in modo pressoché esclusivo alla cultura politica di stampo anarchico ma, in realtà, ha le sue origini in una realtà popolare ben più variegata. A tali origini non è certamente estraneo il costume popolare di ribattezzare le statue con titoli alternativi, dissacranti, intonati all’umorismo e alla parodia.

Questo articolo è il primo di una serie che intende illustrare il rapporto fra popolo e statue, così come si è sedimentato nelle tradizioni e negli idiomi dialettali di alcune città italiane. Inizieremo da Milano, una città che, per stratificazione sociale, cultura civica, rilevanza e densità del patrimonio statuario è, soprattutto in epoca moderna e contemporanea, tra le più rappresentative d’Italia. Nel capoluogo lombardo si ricordano ancor oggi, per diversi monumenti celebri, appellativi nati dal basso, in alternativa alle titolazioni ufficiali 〈2〉.

Soggetti religiosi

La Madunina posta sulla guglia maggiore del Duomo è il primo e più celebre esempio di appellativo popolare milanese (versione dialettale dell’italiano “Madonnina”) universalmente noto e diffuso, e non solo in città. Chiamare affettuosamente Madunina una statua alta 416 centimetri (dal punto di vista iconografico si tratta di una Madonna assunta) suona singolare ma è perfettamente comprensibile. Vista dal normale punto di osservazione, la piazza antistante il Duomo, la statua appare infatti di dimensioni molto ridotte. Ci si può rendere conto dell’imponenza dell’opera, ideata nel 1774 dallo scultore Giuseppe Perego e realizzata dall’orafo Giuseppe Bini applicando 33 lastre di rame sbalzato e dorato su un’intelaiatura in ferro, visitando il Museo dell’Opera del Duomo, ove ne è esposta una riproduzione fedele 〈3〉.

Di autore sconosciuto e realizzato nel corso del XIX secolo in graniglia e sabbia del Ticino impastate con cemento, l’imponente Cristo Redentore si trova sulla terrazza di una palazzina in via San Dionigi, nel quartiere Corvetto. Nell’insieme, e tenuto conto della forma longitudinale e rastremata dell’edificio che gli fa da piedistallo, esso ricorda la polena di una nave. La denominazione più familiare è El Signurun de Milan (“Il gran signore di Milano”). A seguire, la più prosaica El Cristùn de cement (“Il Cristone di cemento”). Entrambi gli appellativi sottolineano le dimensioni dell’opera, peraltro inferiori di oltre un metro rispetto a quelle della Madunina. Vistosamente sproporzionata rispetto al contesto circostante, la figura benedice con la mano destra alzata i pellegrini che si recano alla vicina abbazia di Chiaravalle. Ma la mano benedicente, con le tre dita distese, veniva anche scherzosamente interpretata come un simbolo e un promemoria dell’obbligo trimestrale di pagamento dell’affitto. Una scadenza molto sentita in quella zona popolare della città. La mano destra del Cristo era andata perduta anni fa per un banale incidente, dovuto a lavori di manutenzione urbana. Tra il 2020 e il 2022, interventi di restauro hanno portato al ripristino della mano e della cromia originale della statua.

Il Monumento a San Francesco di Domenico Trentacoste (1859-1933) fu eretto in Piazza Risorgimento nel 1926, in occasione del settimo centenario della morte del santo, patrono d’Italia. Lo scultore realizzò l’opera a titolo gratuito, e la fusione richiese quindici tonnellate di bronzo. San Francesco è raffigurato nell’atto di benedire. Di tutto questo imponente insieme, ciò che fin da subito suscitò maggiore curiosità fu il posizionamento delle dita delle due mani protese in avanti. Atteggiamento ben sintetizzato nel motto Cinq e tri vott (“Cinque e tre otto”), come se il santo stesse giocando a morra. Un’altra interpretazione popolare, più specifica, collega la posizione delle dita del santo al mondo del lavoro: Cinq e tri vott: cinq che lavoren e tri che fan nagott (“Cinquee tre otto: cinque che lavorano e tre che non fanno niente”).

Sempre in tema religioso, nella corte interna del Castello Sforzesco sorge il Monumento a San Giovanni Nepomuceno, scolpito in marmo nel 1729, l’anno della sua canonizzazione, da Giovanni Dugnani. Jan Nepomucký (questo il nome in lingua ceca del santo) fu canonico della cattedrale di Praga, e venne martirizzato nel 1393 per annegamento nel fiume Moldava. A causa di ciò lo si considera protettore delle persone a rischio di annegamento. Proprio in tale veste, due sue immagini statuarie erano un tempo collocate presso i Navigli. Lo si ricorda anche come patrono dell’esercito imperiale austriaco, di stanza a Milano all’epoca in cui la scultura venne commissionata. L’appellativo “Nepomuceno” deriva da Nepomuk (Repubblica Ceca), località di nascita del santo. Un nome di difficile pronuncia dunque, che, nel linguaggio popolare, finì col diventare San Giuàn né pü né men (“San Giovanni né più né meno”).

Soggetti politici e storici

Il contesto politico e storico ha ispirato numerosi motti popolari riferiti ai monumenti. È noto che, al suo trionfale arrivo in Italia, Napoleone Bonaparte venne visto da una parte cospicua della popolazione come liberatore dalla tirannide, salvo poi deludere ben presto tali speranze. Nel cortile di Brera, attorniato dalle arcate che ospitano le statue marmoree delle celebrità milanesi, si erge lo straordinario Napoleone Bonaparte come Marte vincitore (1810) di Antonio Canova (1757-1822). Il personaggio è raffigurato come un eroe nudo, secondo i canoni grecoromani di idealizzazione comuni in età neoclassica. Tale idealizzazione contrastava notevolmente con la realtà fisica dell’Imperatore. Il soprannome attribuito alla statua bronzea, Balabiott (“Balla nudo”), è interpretabile in più modi e in accezione ben poco benevola. Diffusosi a fine secolo XVIII, durante le fasi organizzative della Repubblica Cispadana, in analogia col francese Sans-culottes, e poi adattato a diversi contesti, esso indica per lo più una persona poco affidabile, un guitto abituato a cambiare repentinamente atteggiamento e opinioni 〈4〉.

Il Risorgimento nazionale e l’idea di Patria sono stati anch’essi oggetto di sarcasmo popolare. Il Monumento a Camillo Benso conte di Cavour è situato nell’omonima piazza, dove venne inaugurato nel 1865. L’effigie bronzea del politico, opera di Odoardo Tabacchi (1831-1905), si erge su un imponente basamento in granito. Più in basso, una figura femminile allegorica, modellata da Francesco Barzaghi (1839-1892) su commissione del più anziano Antonio Tantardini (1829-1879), all’epoca impossibilitato a eseguire il lavoro, simboleggia l’Italia. In caso di pioggia, i rivoli d’acqua scorrono sulla statua seguendo, com’è ovvio, percorsi predeterminati. L’effetto provocato sulla statua di Cavour risultò subito particolarmente evidente, tanto che il monumento venne ironicamente soprannominato Cavour che’el pissa (“Cavour che urina nei pantaloni”). Tale fama veniva ulteriormente amplificata dai brumisti, i vetturini che includevano il monumento tra le attrazioni da vedere a Milano. Per ovviare al fenomeno, dopo la prima guerra mondiale il monumento venne ruotato sul suo asse.

Non lontano, nei pressi di Piazza Duomo, vi è lo slargo intitolato al colonnello delle guardie garibaldine Giuseppe Missori. Inaugurato nel 1916, il Monumento a Giuseppe Missori è opera dello scultore Riccardo Ripamonti (1849-1930), che raffigurò il militare a cavallo dopo la battaglia, in atteggiamento vigile e marziale. L’animale, invece, appare visibilmente provato. Il contrasto tra le due figure è evidente. Questa caratteristica colpì l’opinione pubblica, e il bronzo divenne noto col soprannome Al cavall stracch (“Il cavallo stanco”). Oggi, chi si sente esausto o svogliato tende a dire di essere stressato. All’epoca bastava dire te me paret el caval del Missori (“mi sembri il cavallo di Missori”). Il metallo utilizzato per l’opera derivava dalla fusione vecchi cannoni e venne fornito gratuitamente dal governo, mentre la prima guerra mondiale infuriava. Forse anche per questo, la tristezza del destriero sfinito non passò inosservata.

Una decina d’anni prima, nel 1906, lo stesso Giuseppe Missori aveva commissionato allo scultore Ernesto Bazzaro (1859-1937) il Monumento a Felice Cavallotti, garibaldino, giornalista, politico e drammaturgo. Fu il committente a dettare in buona parte l’iconografia dell’opera. Probabilmente, con una maggiore libertà di iniziativa, Bazzaro sarebbe riuscito a creare qualcosa di meno retorico e più intonato alla temperie simbolista a lui congeniale. Il complesso marmoreo è costituito da un basamento lavorato a bassorilievo raffigurante un’adunata di popolo, con la figura di Cavallotti arringante. All’apice, su una sorta di ara romana, è seduto un nudo maschile, con elmo greco e scudo, raffigurante Leonida. L’invincibile condottiero degli spartani risulta fuori contesto rispetto all’eclettico personaggio cui è qui riferito. Il monumento divenne noto come El biotton (“Il nudo”) e, data la sua collocazione in pieno centro città, era un punto di ritrovo molto frequentato. Cosicché divenne abituale darsi appuntamento dicendo Se troeuvom al Biotton (“Ci troviamo lì dal nudo”). Fin da subito, il monumento suscitò accese polemiche, in particolare da parte della stampa cattolica, che lo considerava una provocazione, poiché Cavallotti era stato tra i fondatori della sinistra storica. La stessa collocazione del monumento davanti al palazzo dell’Ambrosiana, complesso bibliotecario e museale rappresentativo dei valori cristiani, appariva un atto ostile. Le pressioni politiche ad alto livello per spostare il monumento si protrassero per anni. Nel 1937, per interessamento diretto del duce Benito Mussolini, il monumento fu smontato e ricoverato in un magazzino. Solo nel 1952 esso venne riesumato e collocato nella sua odierna ubicazione, tra via Senato e via Marina.

Il Monumento a Leonardo da Vinci di Piazza della Scala, gruppo marmoreo in cui il grande artista rinascimentale spicca attorniato dai suoi quattro migliori allievi milanesi, è tra le immagini più rappresentative della città. Esso si deve a Pietro Magni (1816-1877), uno dei più raffinati interpreti della scultura italiana dell’800. Fin dall’inaugurazione, avvenuta nel 1872, l’opera fu oggetto di critiche rivolte soprattutto alla geometria compositiva eccessivamente misurata, coi quattro giovani rigorosamente subordinati al maestro. Critiche ben sintetizzate nel motto attribuito al giornalista e narratore Giuseppe Rovani: Un liter in quater (“Una bottiglia da un litro e quattro bicchieri”). Ai giovani artisti e intellettuali della Scapigliatura milanese, il monumento appariva come la retorica autocelebrazione di una città in piena evoluzione culturale ed economica.

Col suo Monumento alle Cinque Giornate, concepito intorno al 1880 e inaugurato nel 1895, Giuseppe Grandi (1843-1894) creò una struttura estremamente dinamica, in vivo contrasto con la regolarità del Monumento a Leonardo da Vinci. Lo scultore impiegò tredici anni per completarlo, e morì prima dell’inagurazione. Per studiare al meglio la figura allegorica del leone, Grandi dovette procurarsi un leone vivo, e l’aneddoto ebbe subito ampia diffusione. Secondo la versione più divertente, lo scultore aveva acquistato da un circo un leone di nome Borleo, noto per il suo temperamento pacifico, poco adatto a simboleggiare la ribellione e la ferocia. Si racconta che, per stimolarlo, lo scultore tirasse palle di creta e gesso nella gabbia del leone, che ingerendole ebbe un blocco intestinale. Per curare l’animale, gli si dovette somministrare un clistere. L’effetto desiderato si verificò e il leone emise ruggiti spasmodici, immortalati nel bronzo. L’aneddoto ebbe larga diffusione, e il leone bronzeo di Piazza Cinque Giornate divenne noto come El poer Borleo (“Il povero Borleo”).

La prima guerra mondiale evoca sacrifici umani immensi quanto, spesso, totalmente inutili. Quando tematiche di tale portata vengono rappresentate in modi retorici, iconograficamente ambigui, è normale che esse suscitino ironia e sarcasmo. È il caso del Monumento ai caduti di Porta Romana, inaugurato nel 1923 per ricordare le vittime del primo bombardamento aereo su Milano. Esso sorge nell’area sulla quale, il 14 febbraio 1916, erano cadute le bombe sganciate dagli aerei austriaci. Lo scultore Enrico Saroldi (1878-1954) immaginò un gruppo di tre figure, composto da un soldato romano e da uno della Lega Lombarda intenti a sorreggere la salma di un caduto. La scelta dei due militi si spiega col fatto che, secoli addietro, tanto l’esercito romano quanto i comuni medievali avevano avuto a che fare col nemico teutonico. Tuttavia, l’accostamento è tutt’altro che chiaro al comune spettatore. Nessuna meraviglia, dunque, che i milanesi abbiano appiccicato all’opera il nomignolo I tri ciucc (“I tre ubriachi”). Essa evoca infatti la scena di tre amici, di cui due apparentemente alticci e abbigliati con travestimenti da carnevale, che ne sorreggono un altro in stato di coma etilico, per portarlo a casa.

Immaginario erotico

Al repertorio non poteva mancare una sezione dedicata alla carnalità e all’erotismo. La Fontana dei Tritoni, eretta nel 1928 in via Andegari in stile pseudo-barocco, su progetto dell’architetto Alessandro Minali 1888-1960), presenta due figure allegoriche scolpite in marmo da Salvatore Saponaro (1888-1970). L’Allegoria del risparmio tiene un salvadanaio la cui forma ricorda un seno, tanto da essere confidenzialmente definita La dona di trè Tètt (“La donna dai tre seni”).

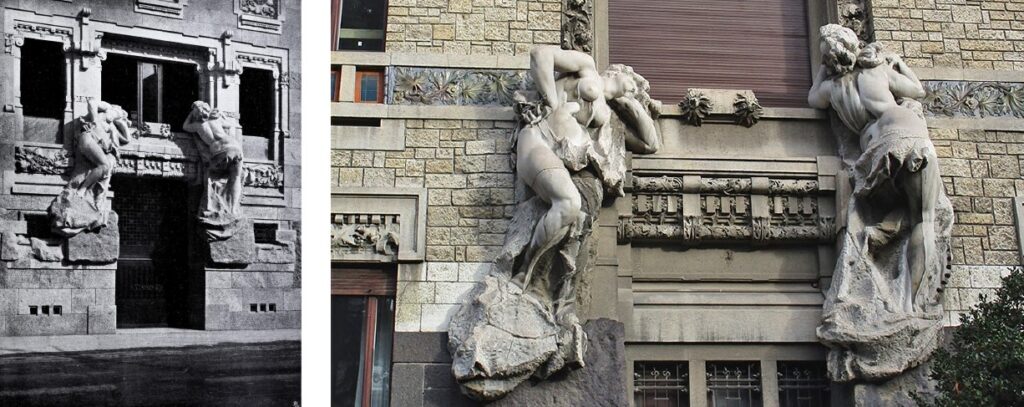

Nel 1901, l’architetto Giuseppe Sommaruga (1867-1917) progettò per il palazzo Castiglioni, in Corso Venezia, una delle più originali facciate liberty di Milano. Su di essa spiccavano due figure allegoriche in marmo, l’Industria e la Pace, realizzate dallo scultore Ernesto Bazzaro (1859-1937). La procacità dei nudi femminili e la loro posa provocante guadagnarono all’edificio un appellativo che ne fece ben presto un oggetto di derisione e di critica: La cà di ciapp (“La casa delle natiche”). A seguito dello scandalo, la proprietà fece smontare le figure, che furono poi ricollocate dal Sommaruga in un altro edificio meno in vista, villa Faccanoni, situata in via Buonarroti 48.

Quando la cerchia dei navigli che cingeva il centro storico di Milano era ancora in funzione, nei pressi dell’attuale via Pietro Mascagni sorgeva un ponte in ghisa. Costruito nel 1842 su progetto dell’ingegnere Francesco Tettamanzi, fu il primo ponte in ferro della città. La struttura venne fusa in ghisa nelle Ferriere Rubini-Falck-Scalini & C. di Dongo, ed abbellita con quattro figure di sirenette, esse pure in ghisa, tratte da un modello in gesso di Benedetto Cacciatori (1794-1871). Nel 1930, in seguito all’interramento della Cerchia dei Navigli, il ponte venne smontato e successivamente rimontato nel Parco Sempione, dove si trova ancora oggi. Fin dall’inizio lo si era rinominato in due modi, entrambi allusivi alle quattro donne-pesce: Il pont di sorèi Ghisini (“Il ponte delle sorelle Ghisini”, dove il cognome Ghisini deriva dalla ghisa di cui le figure sono fatte) e Il pont di sorèi di ciapp, (“Il ponte delle sorelle dalle chiappe”), stante il fatto che il fondoschiena delle quattro figure era perfettamente modellato. Il ponte divenne meta di appuntamenti sentimentali, e si credeva che toccare i seni delle sirene prima di un incontro portasse fortuna.

Occorrenze più antiche

Sopravvivono diciture popolari anche per la statuaria milanese più antica. Un esempio è la facciata del palazzo costruito per sé intorno al 1565 dallo scultore Leone Leoni. In corrispondenza del piano terreno essa presenta otto telamoni, riferibili ad altrettante stirpi barbariche note nell’ambito dell’impero romano, scolpiti in marmo da Antonio Abondio. Con la loro imponenza, essi vennero subito ribattezzati omenoni (“omoni”). Cà di omenoni (“casa degli omoni”) fu il nome con cui il palazzo venne immediatente identificato. Anche la via prese lo stesso nome, che entrò così a far parte della toponomastica cittadina.

Questa rassegna si conclude con El Scior Carera (“Il Signor Carera”) ovvero L’omm de preja (“L’uomo di pietra”), versione meneghina del Pasquino di Roma. Si tratta di una statua di età romana (III-IV sec. d.C.) rimaneggiata in epoca successiva, situata sotto un portico di via Vittorio Emanuele II, nel cuore di Milano. Alla base della statua è incisa una frase in latino dal tono moraleggiante che recita: Carere debet omni vitio qui in alterem dicere paratus est 〈5〉. Dalla prima parola che si incontra nella citazione latina, il verbo carere, venne lo spunto per il nome dialettale del personaggio: il Sior Carera appunto. Sulle sue spalle venivano affissi messaggi anonimi di lamentele o invettive, proprio come a Roma con l’altro antico frammento statuario ribattezzato Pasquino. Non sarebbe una cattiva idea ripristinare l’usanza di queste affissioni, al posto delle esternazioni murali con le bombolette spray.

〈1〉 Vedi ad vocem nel Dizionario dell'italiano Treccani, versione online: https://www.treccani.it/vocabolario/popolo/ 〈2〉 Opere di carattere generale consultabili sull'argomento: G. Mongeri, L'arte in Milano. Note per servire di guida nella città, Società Cooperativa fra Tipografi, Milano 1872; A. Stella, Pittura e scultura in Piemonte, 1842-1891, Paravia, Torino 1892; AA.VV., Guida d'Italia. Milano, Touring Club Italiano, Milano 2015; F. Mezzotera, Milano curiosa. Tutto ciò che c'è da scoprire in città, Magenes, Milano 2024. Tra i migliori siti web: www.milanocittastato.it 〈3〉 Sulla Madonnina del Duomo: M. Cordani (a cura di, con fotografie di M. De Biasi), La Madonnina di Milano, CELIP, Milano 2003. 〈4〉 Sull'immaginario napoleonico a Milano: F. Mazzocca, Napoleone e Milano tra realtà e mito. L'immagine di Napoleone da liberatore a imperatore, Skira, Milano 2021. 〈5〉 «Deve essere privo di vizi chi si appresta a criticare un altro». La frase è tratta dall'orazione contro Gaio Sallustio Crispo attribuita a Cicerone. Vedi C. Lanza (a cura di), Declamazione contro C. Crispo Sallustio attribuita a M. Tullio Cicerone, in Le orazioni di M.T. Cicerone, Paravicini, Napoli 1870, vol. III, p. 268. Homepage: uno scorcio del cortile di Palazzo Brera con, al centro, il bronzo canoviano raffigurante Napoleone Bonaparte come Marte Vincitore (Giovanni Dall'Orto/Wikimedia). Sotto: la Fontana dei Tritoni; dettaglio con l'Allegoria del Risparmio.