di Enrico Maria Davoli

La bibliografia riguardante l’arte e l’architettura sacra in età contemporanea è molto vasta e si arricchisce di sempre nuovi titoli, sull’impulso generato sessant’anni fa dal Concilio Vaticano II. Il dibattito riscuote attenzione anche fra i non addetti ai lavori, come testimoniano le controversie che sorgono ogniqualvolta si dà corso all’adeguamento liturgico di un luogo di culto, sia esso monumento illustre o realtà minore nota solo ai frequentatori abituali. Gli atti del convegno Architettura e teologia nella costruzione di chiese, tenutosi il 29 aprile 2022 presso la facoltà di Teologia di Lugano, esemplificano alcune posizioni intellettuali e professionali molto utili per valutare lo stato attuale della questione. Passiamoli velocemente in rassegna.

Docente di diritto canonico, nell’intervento di apertura Arturo Cattaneo riassume i requisiti essenziali cui una chiesa deve rispondere, mantenendosi equidistante rispetto alle proposte, assai eterogenee, oggi sul tappeto.

Artista e storico dell’arte, Rodolfo Papa fa il punto sul connubio architettura-arti figurative nella tradizione cristiana, e con ciò diagnostica una criticità che, seppur ignorata dal mainstream contemporaneo della “chiesa d’autore”, autosufficiente e autosignificante, è invece un punto dolente. Ovvero: un’architettura che sia incapace di ospitare cose e visioni “altre” da quelle messe in conto dal progettista, sarà a maggior ragione incapace di ospitare il divino. L’arte sacra è indispensabile all’architettura sacra; questa non può essere senza quella.

Storico dell’architettura, Andrea Longhi sembra porsi in continuità con la posizione precedente. Sennonché, il suo richiamarsi all’edificio chiesastico come creazione collettiva, risultante dall’interagire di molte componenti storiche, culturali e sociali, si sottrae a una domanda di fondo: come mai, in un tipo di costruzione che più di ogni altra ambisce a incarnare istanze di universalità e perennità, il progetto architettonico contemporaneo si risolve così spesso in un soliloquio?

Storico dell’arte cristiana, Ralf van Bühren traccia una sintesi dell’architettura sacra del XX e XXI secolo, ma glissa sul periodo antecedente il Concilio Vaticano II, come se quell’evento avesse automaticamente destituito di ogni validità tutto ciò che era avvenuto in precedenza. Grave sottovalutazione questa, se è vero che la storia non muore con chi la fa, anzi, vive negli insegnamenti che i posteri sanno trarne.

Infine, gli architetti Paolo Zermani e Mario Botta rievocano in termini squisitamente soggettivistici (così come vuole lo status del progettista d’oggi, libero da vincoli che non siano quelli della poetica personale) le tappe salienti della propria carriera nell’ambito del sacro.

Quali indicazioni trarre da un panorama così multiforme? Tentiamo qui di formularne alcune, non necessariamente in linea con le risultanze del convegno di Lugano. In primo luogo, è ormai chiaro che il filone sperimentalista e neoavanguardista di stampo secondonovecentesco ha fatto il suo tempo. Non perché le sue perle più preziose abbiano perso di valore, ma perché, nel divenire incessante di cui esse stesse sono parte in causa, esse non riescono (come non sono mai riuscite) a esercitare quell’azione normativa, di indirizzo, che è sempre stata propria dei capolavori di ogni epoca. Prendiamo la più nota e ammirata di queste perle: la Chapelle de Ronchamp più volte citata anche in questi atti. Nessuno nega all’edificio di Le Corbusier la patente di capolavoro, ci mancherebbe. Il problema è un altro: come tutte le opere, pur grandissime, nate dalla decostruzione radicale di un modello – sia esso dolmen, tempio, basilica – Ronchamp è inimitabile in senso letterale, etimologico. Ossia, non appartenendo a un tipo architettonico, ma adombrandone diversi senza identificarsi in nessuno, non può essere il capostipite di alcuna soluzione spendibile in un contesto differente da quello d’origine: più prosaico, artisticamente meno sorvegliato, o semplicemente non illuminato da quel tocco di re Mida, che è specifico del suo autore. Insomma un’eccezione, per quanto grandiosa, non può trasformarsi in regola. Semmai ne nasceranno altre eccezioni, tanto più paradossali e fini a se stesse quanto più cercheranno di imitare l’inimitabile, di avvicinare l’inavvicinabile. La storia contemporanea dell’edificio chiesastico nelle mani di alcuni grandi architetti e dei loro epigoni, è proprio questo: pochissimi gioielli, e una miriade di chincaglierie che cercano invano di vibrare di quella luce, di suscitare quel brivido. Manca un livello medio, riconoscibilie e sostenibile.

Dove cercare allora esempi di decoro – per usare una parola chiave di questa rivista – compatibili con gli standard degli anni Duemila? A nostro avviso, in un altro ‘900: ovvero quella prima metà del secolo XX, ancora viva e produttiva per tutti gli anni ’50, che viene oggi fatta passare per zona grigia, piena di ambiguità cui conviene non prestare attenzione. Tra i grandissimi, il caso di Auguste Perret (1874-1954) è illuminante: surclassato nel gradimento, nella notorietà e nella spendibilità ideologica dal suo allievo Le Corbusier, egli viene solitamente liquidato come l’anello terminale di una catena divenuta ormai troppo lunga. Ma è proprio il suo attaccamento alle forme archetipe, basilica in primis, a consentirgli una grande libertà e autorevolezza espressiva, a rendere i suoi spazi concreti e abitabili (anche dalle opere di altri artisti), perfino col rilancio della teoria degli ordini architettonici.

Ma soffermiamoci sull’Italia. Qui, la prima metà del ‘900 è una miniera inesauribile, e ben poco conosciuta, di soluzioni che esplorano tutto lo scibile del sacro in architettura. La creazione di nuove città e borghi, culminata durante il regime fascista (con tutti i totem e tabù storiografici che, da ogni parte, nascono dalla difficoltà di confrontarsi con la cultura artistica del ventennio), offre ricchi giacimenti di modernità pragmatica, antiretorica, colma di quei lussi senza prezzo che sono l’impiego veritiero dei materiali, l’uso ornamentale di travi e mattoni, le immagini incastonate nei muri tramite mosaico, vetrata, maiolica, fresco. La storia di quei decenni è fitta di esperienze appassionanti: ricche pur nell’economicità dei materiali, originalissime pur nell’osservanza degli archetipi.

Se è vero che, come spesso si dice, la bellezza sta nei dettagli, allora le forme archetipe, interpretate con la necessaria dose di letteralità, sono un cimento ineguagliabile per l’architettura di chiese: esaltano il talento di chi sa variare sul tema e valorizzarne le sfumature; smontano gli egocentrismi, i narcisismi, i personalismi; promuovono i valori civici, urbani, di cui sono la materializzazione. Al contrario, le invenzioni spettacolari ma estemporanee sono funzionali alla riconoscibilità immediata dell’opera e dell’autore, alla messa a fuoco (soprattutto nelle fotografie destinate alle riviste specializzate e ai media) di questo o quel tratto saliente. Dove il tratto saliente può consistere nel fare apparire il simbolo della croce (ridotto a schema aniconico) là dove meno ce lo si aspetterebbe, o nel movimentare forme e nessi architettonici (cupole, absidi) come in un gigantesco origami, mosso da logiche inestricabili. Il risultato di queste esercitazioni è di rovesciare il simbolo in apparizione esoterica, la ginnastica delle forme in culturismo esibito, vanificando il senso dell’esperienza religiosa.

La sensazione è che, allo stato attuale, un sostanziale agnosticismo accontenti sia i progettisti, liberi di indulgere a un misticismo di maniera, sia la committenza religiosa, alla quale – se prendesse una posizione meno neutra – verrebbe subito rimproverato di essere illiberale, autocratica, neoassolutista, restaurativa, eccetera. Forse l’impasse potrebbe cominciare a sciogliersi da entrambe le parti, se ci si facesse qualche domanda. Ad esempio: quando – come fa Zermani citando nel titolo del suo intervento il medievista Jacques Le Goff – si definisce l’età attuale il “tempo dei mercanti”, perché non applicare la stessa misura interpretativa ad altri committenti di architettura? Materialismo per materialismo, come mai una catena della grande distribuzione, o una una multinazionale delle vendite a domicilio, o un marchio globale del fast food, danno direttive estremamente precise ai propri progettisti, e le loro sedi operative sono riconoscibili e omogenee al primo sguardo? Come mai la finanza islamica è così liberale nel commissionare alle nostre archistar le sedi di musei, boutiques e banche, mentre è intransigente su ogni dettaglio quando si tratta di erigere moschee?

Si obietterà: quelli lavorano solo per il profitto, quegli altri nemmeno sanno cosa sia la separazione tra potere religioso e potere secolare. Ma poi ci si accorge che il gran mondo dei mercanti, d’occidente e d’oriente, fa man bassa di stilemi messi a punto nell’ambito dell’architettura chiesastica, e in tal modo avvalora la sacralità e l’intangibilità della sua missione tutta mondana. Non c’è padiglione fieristico o supermercato o clinica privata che non metta in mostra la variante metallica delle colonne-albero, ramificate nella parte superiore, che tutto il mondo ammira, in versione lapidea, nella Sagrada Familia di Gaudì. E non è che un esempio. Non sarà giunto il momento che la Chiesa torni a frequentare attivamente l’immaginario a cui per molto tempo ha dato corpo e anima? Anche questo è (materialisticamente parlando) un credito da esigere.

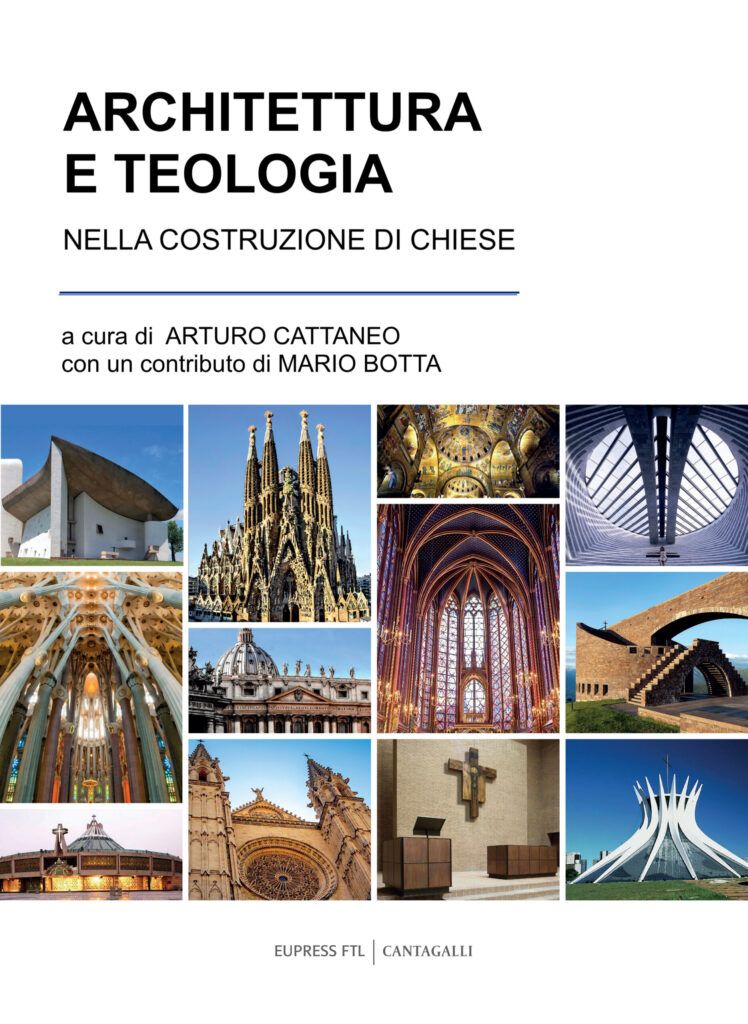

Il libro: Carlo Cattaneo (a cura di), Architettura e teologia nella costruzione di chiese, Eupress-Cantagalli, Lugano-Siena 2023, pp. 170, euro 22.

Homepage: uno scorcio della piazza centrale di Arsia (Raša), Croazia, con la chiesa di Santa Barbara (architetto Gustavo Pulitzer Finali, 1936-37, foto © Paolo Mazzo).

Sotto: la copertina del libro.