Gli artisti di discendenza e di cultura europea nati e vissuti lontano dall’Europa, nelle colonie divenute indipendenti nel corso del secolo XX, restano quasi sempre sconosciuti al di fuori della propria comunità nazionale. È molto difficile che il loro contributo all’evoluzione dei linguaggi artistici contemporanei venga riconosciuto ad ampio raggio, superando le grandi distanze che, anche in un pianeta sempre più globalizzato, comunque permangono. Eppure questi artisti, nella loro gioventù, hanno spesso affrontato lunghi viaggi di istruzione, soggiornando nelle metropoli europee a cui le origini familiari li legavano, prendendo parte ai movimenti artistici che vi si sviluppavano, mantenendo con esse duraturi legami culturali e spirituali.

Troppo periferici rispetto ai grandi maestri europei e nordamericani per potere a loro volta prendere il centro della scena; troppo occidentalizzati e sofisticati per poter dialogare da pari a pari con le tradizioni antichissime e misteriose in mezzo alle quali la storia li aveva catapultati. Questa, in sintesi, la forbice entro cui queste personalità si sono mosse, hanno raggiunto la maturità espressiva e, nella prospettiva postcoloniale ed autoctona emersa negli ultimi decenni del secolo XX, sono state talvolta anche vivacemente criticate.

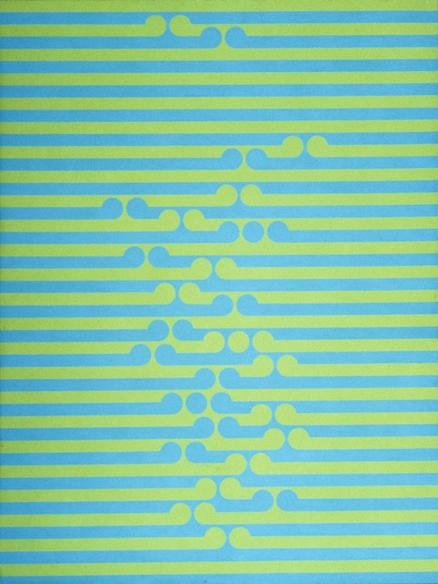

Una figura nella quale tutte queste dinamiche convergono e si definiscono è il pittore neozelandese Gordon Walters (1919-1995) 〈1〉. Nato a Wellington, Walters si affermò come grafico pubblicitario e illustratore – veste nella quale prestò il servizio militare durante la seconda guerra mondiale – cominciando ben presto a interessarsi sia alle vicende dell’arte contemporanea internazionale, sia ai reperti di arte primitiva custoditi nelle collezioni locali. Fu decisiva per i suoi esordi di pittore l’amicizia, a partire dal 1941, col connazionale Theo Schoon (1915-1985), artista e fotografo già avviato ad una ibridazione tra moderna arte europea (nel segno di Klee, Mirò, Arp, Mondrian) e tradizioni aborigene dell’Oceania. Dopo aver ripetutamente soggiornato in Australia, nel 1950-51 Walters completò la propria formazione trasferendosi in Inghilterra, Francia e Olanda. Ebbe così modo di familiarizzarsi con l’astrazione geometrica di artisti come Herbin, Vasarely, Magnelli, Capogrossi.

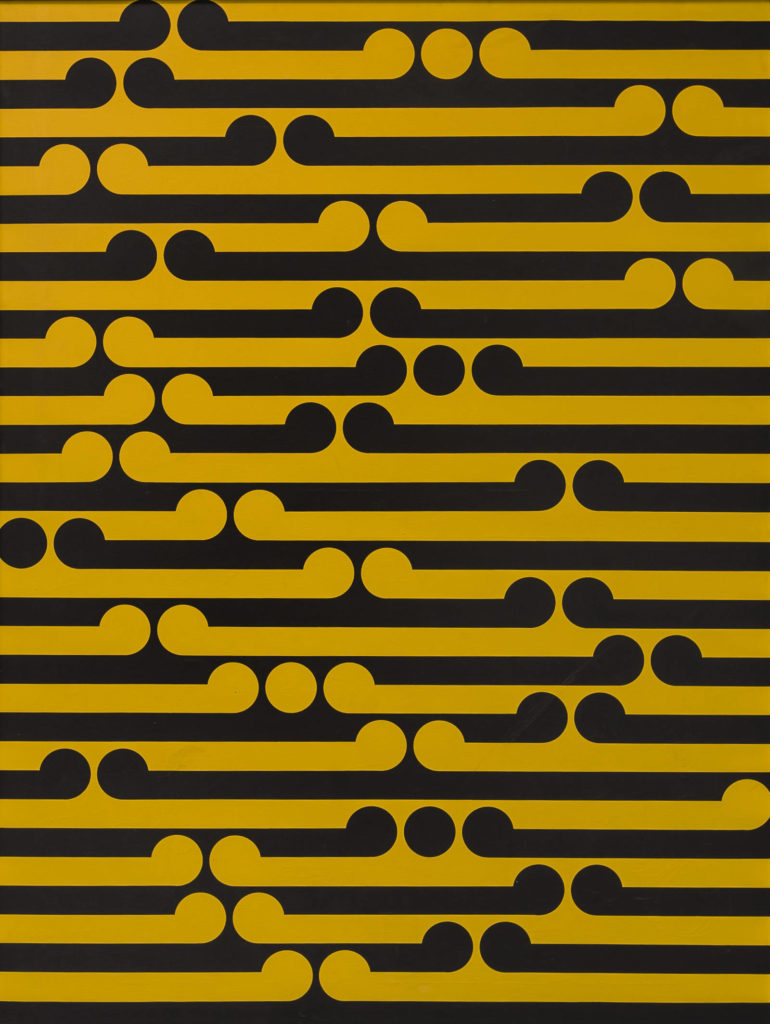

Al suo ritorno in Oceania (prima in Australia, poi, dal 1953, in Nuova Zelanda), Walters aveva ormai definitivamente abbracciato la causa dell’astrattismo. All’inizio degli anni sessanta, il suo stile pittorico era una realtà consolidata e riconoscibile, tra le più rilevanti dell’arte contemporanea nel suo paese. Le sue tele e pannelli erano dipinti con un procedimento assimilabile all’hard edge statunitense: cromie piatte e minimali dunque ma, nel caso di Walters, tutte giocate su effetti di controscambio, simmetria, sdoppiamento, derivanti dalla reiterazione di elementi primari, cifrati.

L’obiettivo perseguito da Walters – stabilire un ponte tra i linguaggi astratti contemporanei e gli aspetti simbolico-religiosi delle arti primitive – è, in linea generale, molto diffuso nella ricerca artistica del novecento. Ma consuetudine vuole che l’artista novecentesco si riservi ampi margini di libertà compositiva, sottraendosi a qualunque codificazione troppo stringente del segno e della materia. L’esigenza di codificazione è invece fondamentale per l’artista-artigiano primitivo, il quale non crea opere d’arte ma idoli destinati alla fruizione collettiva, non dipinge generici supporti ma decora oggetti d’uso, non privilegia l’individualità e la soggettività ma le istanze di gruppo.

Walters coglie proprio questo aspetto, intrinsecamente decorativo, dell’operatività tradizionale: e cioè la possibilità di scandire lo spazio culturale e sociale dell’arte, attraverso la reiterazione di pochi segni riconoscibili, creando allineamenti, stringhe, colonne, in una successione dinamica che non è né scrittura, né immagine, ma pattern. È chiaro, tuttavia, che Walters ragiona da artista (e designer) di formazione modernista. Perciò nei suoi lavori degli anni della maturità non vi sarà più spazio per reminiscenze antropologiche, mitologiche o etnografiche di alcun genere, tranne che per i titoli scritti in lingua māori (a questo proposito va ricordato che la seconda moglie di Walters, Margaret Orbell, era una studiosa di lingua e cultura dei nativi neozelandesi).

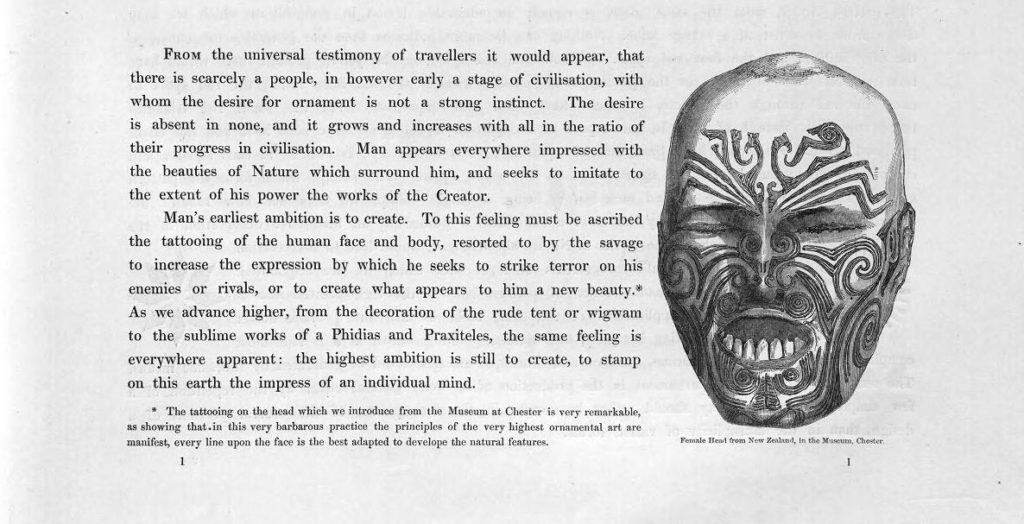

L’elemento primario, a livello strutturale e costruttivo, intorno al quale la pittura di Walters ruota tra gli anni sessanta ed ottanta, dando luogo a svariate serie di dipinti e opere grafiche, è il Koru. Koru è il nome māori dato al germoglio della felce argentata, la pianta-simbolo della Nuova Zelanda. Si tratta della parte conclusiva dello stelo, avviluppata su se stessa a forma di spirale, che ancor oggi gli abitanti del paese considerano simbolo benaugurante di eternità e di rigenerazione. Stilizzazioni del Koru sono presenti ovunque nell’arte māori: nell’intaglio ligneo, nei monili, nella decorazione pittorica e scultorea degli spazi comunitari e, naturalmente, nel tatuaggio, la modalità espressiva che, fin dall’inizio, più impressionò i colonizzatori occidentali. Degli esiti di questa infatuazione per il tatuaggio è costellata la cultura europea dei secoli XIX-XX. Vediamone un esempio tra i più noti a chi si occupa di storia e teoria della decorazione.

Stiamo parlando della testa māori mummificata (mokomokai), con le caratteristiche spirali Koru tatuate sugli zigomi e le guance, riprodotta da Owen Jones nella sua Grammar of Ornament 〈2〉. Questo cimelio dei conflitti intestini al popolo māori è la prima testimonianza neozelandese mai apparsa nella letteratura artistica occidentale. Il macabro commercio attraverso il quale, nella prima metà dell’ottocento, i mokomokai giungevano in Europa (erano le stesse comunità māori, in guerra tra loro, ad offrire agli europei, come curiosità collezionistica, le teste decapitate ed essiccate dei propri nemici, in cambio di armi da fuoco e polvere da sparo) è, inutile negarlo, uno dei tanti frutti avvelenati del colonialismo 〈3〉. Prima di ogni altra considerazione, è proprio questa tragica congiuntura storica che, a partire dagli anni ’80-’90 del secolo scorso, ha legittimato diversi esponenti della cultura māori a condannare qualunque utilizzazione esterna di motivi tradizionali māori, anche in un caso del tutto particolare come quello di Walters, che con la propria opera ha eretto al Koru un vero e proprio monumento 〈4〉.

Walters esplora dunque, in svariate serie di dipinti e di multipli, ogni possibile risorsa compositiva del Koru. Egli sottrae il motivo al dominio del biologico e dell’organico, predominante nell’animismo māori, e ne dà una scansione rigorosamente geometrica, facendone una silhouette bidimensionale, ribaltabile su se stessa in qualunque direzione. Così ristrutturato, il Koru si riduce ad una sagoma simile al manico di un violino, costituita da un tratto rettilineo (per lo stelo) e da una terminazione ripiegata circolarmente su se stessa (per il germoglio). Questo tipo di trattamento elimina dall’immagine qualunque riferimento naturalistico, svincolando le nozioni di figura e di sfondo e dando luogo ad un sistema di relazioni che l’occhio può esplorare in ogni direzione, orientandosi di volta in volta in base alle connessioni spaziali che regolano il dipinto.

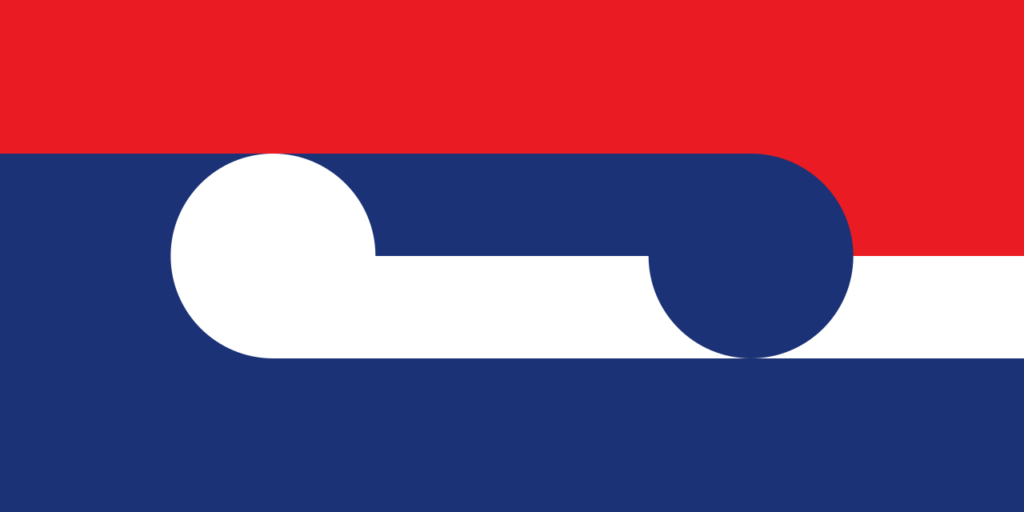

Anche grazie all’opera di Walters, il Koru è diventato – un po’ come la Haka danzata dagli All Blacks, la nazionale di rugby, prima di giocare – un emblema della Nuova Zelanda nel mondo. Un emblema spesso usato a fini commerciali e speculativi, del tutto impropri rispetto al significato originario. Esiste infatti un imponente merchandising, spesso basato proprio sulla rielaborazione grafica delle opere di Walters. Si sono avuti anche usi araldici del Koru, con svariate proposte di bandiere complementari o addirittura alternative a quella ufficiale, in vista del referendum popolare tenutosi nel 2016 〈5〉. Dal punto di vista dei nativi, depositari delle origini più antiche del Koru, questa può certamente essere vista come una condizione di spossessamento, una rendita parassitaria ai danni di un patrimonio fin troppo sfruttato e impoverito.

Ma l’intuizione di Walters, che ha saputo elevare il Koru alla dignità di una colonna o di un frontone dell’antichità classica, esplorandone ed ampliandone lo scibile, non ne esce minimamente ridimensionata. Un’invenzione decorativa è un marcatore culturale primario dell’umanità che la produce e, di volta in volta, la reinventa. Non a caso, il bagaglio di significati formali e simbolici propri del Koru neozelandese ricorre, come in una serie di variazioni sul tema, in numerosi altri motivi grafici sparsi ovunque nel mondo: dallo yin-yang cinese alla triscele indoeuropea allo xicalcoliuhqui messicano 〈6〉 alla stessa svastica, che, se è impresentabile in Occidente in quanto richiama l’orrore nazista, continua ad avere una certa vitalità tra Iran, India, Tibet e Asia Centrale, dove ha le sue origini più antiche. Benché infinitamente differenziate, le sequenze ornamentali parlano, come quelle del DNA in genetica, un linguaggio universale, rispetto al quale a poco serve rivendicare esclusive o diritti di prelazione, da qualunque parte essi vengano.

〈1〉 Per un profilo biografico di Gordon Walters: M. Dunn, Walters, Gordon Frederick, in C. Orange (a cura di), Dictionary of New Zealand Biography, V, Auckland, Auckland University Press, 2000. La mostra antologica più recente e completa: L. Hammonds, L. Simmons, J. Waite (a cura di), Gordon Walters: New Vision, Dunedin, Dunedin Public Art Gallery - Christchurch, Christchurch Art Gallery, Auckland, Auckland Art Gallery, novembre 2017 - novembre 2018. 〈2〉 Vedi O. Jones, The Grammar of Ornament, London, Day and Son, 1856, cap. I, p. 1. La relativa nota a pié di pagina recita: «The tattooing on the head which we introduce from the Museum at Chester is very remarkable, as showing that in this very barbarous practice the principles of the very highest ornamental art are manifest, every line upon the face is the best adapted to develope the natural features». (Traduzione: «Il tatuaggio di questa testa proveniente dal Museo di Chester è davvero notevole, poiché anche in questa usanza quanto mai barbarica sono evidenti i principi della più alta arte ornamentale, ogni linea sul viso essendo pensata per assecondare al meglio le caratteristiche naturali»). 〈3〉 Sul commercio di mokomokai in età coloniale: C. Palmer, M.L. Tano, Mokomokai: Commercialization and Desacralization, International Institute for Indigenous Resource Management, Denver 2004. 〈4〉 Sulla ricezione critica dell'arte di Walters, sui suoi rapporti con gli altri artisti e, non ultime, le polemiche sorte in merito alla sua utilizzazione di elementi visivi propri della cultura māori, vedi R. Leonard, Gordon Walters: Form Becomes Sign, in Art and Australia, vol. 44, no. 2, 2006. Sui problemi culturali, etici e giuridici legati allo sfruttamento del patrimonio storico-artistico dei nativi neozelandesi: P. Shand, Scenes from the Colonial Catwalk: Cultural Appropriation, Intellectual Property Rights, and Fashion, in Cultural Analysis, n. 3, 2002. 〈5〉 In questa occasione, l'elettorato neozelandese si è espresso a favore del mantenimento del vecchio vessillo nazionale. 〈6〉 Sullo xicalcoliuhqui vedi, su questa stessa rivista: J. Barriendos, Josef Albers e gli artigiani precolombiani, 18 novembre 2020. In alto: Gordon Walters, Makaro (particolare), 1969, acrilico su tela, cm. 114 x 152, Wellington, Museum of New Zealand. Sotto: Gordon Walters, Tamatea, acrilico su tela, 1969 circa, cm. 152,5 x 114,5, New Plymouth, Govett-Brewster Art Gallery (© Govett-Brewster Art Gallery - The Gordon Walters Estate).