Ettore Camesasca (1922-1995) è, tra gli storici dell’arte italiani del secolo XX, una delle figure più erudite e versatili. Curatore di grandi mostre, fu collaboratore di Pietro Maria Bardi nell’allestimento del Museo d'Arte di San Paolo, in Brasile, e lavorò ad importanti iniziative nel campo dell’editoria, quali la gloriosa collana “I classici dell’arte”, pubblicata da Rizzoli a partire dal 1966. Oltre alle diverse monografie su artisti rinascimentali e moderni, di lui si ricorda la curatela di scritti di artisti celebri, come l’edizione Rizzoli, uscita nel 1985 e più volte ristampata, della Vita di Benvenuto Cellini. È invece introvabile da molti anni il suo Artisti in bottega, edito nel lontano 1966. Ad oltre mezzo secolo dalla sua uscita, questo ampio saggio dedicato alle modalità organizzative e agli ambienti di lavoro degli artisti, dalla preistoria al secolo XX, resta un classico straordinariamente ben scritto e documentato. “Quando affrescavano?” è il titolo di un capitolo del libro, dedicato all'influenza dei fattori stagionali e metereologici sulla realizzazione dei grandi cicli decorativi ad affresco che, dall’età di Giotto in poi, hanno nobilitato la tradizione pittorica italiana. Ripubblichiamo qui il testo originale nella sua interezza, ad esclusione delle note e della bibliografia posti a fine capitolo. Vedi E. Camesasca, Artisti in bottega, Feltrinelli, Milano 1966, pp. 291-298.

Qualsiasi buon manuale in uso nelle nostre accademie d’arte può farci seguire da vicino il lavoro quotidiano d’un affreschista del Medioevo o del Rinascimento. Né i progressi della chimica né le altre scoperte moderne sono valsi a mutare le vecchie norme per una applicazione della pittura murale: norme piuttosto severe, e senz’altro inadatte ai flemmatici e ai pigri.

Già di buon mattino il pittore si trova sul ponteggio, con idee precise sulla parte di lavoro che lo aspetta. La sera prima aveva provveduto che fosse inumidita la zona di arriccio prescelta; ora la fa bagnare di nuovo, in modo che sia satura e accolga tenacemente l’intonaco definitivo, senza assorbirne troppa acqua e senza prosciugarlo in fretta. Stesa la malta della “giornata”, occorre aspettare che faccia presa. Intanto si appende il cartone a qualche chiodo (l’artista avrà avuto cura di conficcarne nella parete il minor numero possibile, sapendo che lasciano tracce difficili da nascondere), e il disegno viene celermente riprodotto sul muro fresco.

I pennelli, ben puliti, e i colori, nelle varie tonalità necessarie, sono ormai pronti. Non c’è tempo da perdere: tra non molto comincerà la felicissima fase in cui le pennellate sembrano modellarsi da sole, e il dipinto procedere come per incanto. I bizantini credevano fosse il momento in cui l’anima del santo raffigurato interveniva ad animare l’opera. È un periodo non molto lungo: dura alcune ore appena, cinque o sei in tutto. Poi, poco per volta, l’intonaco diviene meno duttile, il pennello perde elasticità e trattiene gli impasti come se fosse magnetizzato, le tinte tendono a colare lungo la parete che ormai non le assorbe più con prontezza. L’artista sa che deve attenuare i colori predisposti nei barattoli di terraglia, altrimenti appariranno più intensi; sa inoltre che non può più usare le terre verdi, perché richiedono parecchie velature successive prima di toccare il massimo d’intensità, e le ultime stese verrebbero respinte dall’intonaco mezzo asciutto. Quando la calce comincia a perdere il potere fissante, gli accorgimenti vanno moltiplicati: è qui, nel pomeriggio avanzato, che si rivela la perizia dell’affreschista.

Passata una decina di ore dall’inizio, arriva il punto in cui bisogna interrompere il lavoro, a meno di non volerne compromettere l’esistenza futura. Se l’intonaco della “giornata” non è stato interamente coperto, con la cazzuola si toglie la parte incompiuta: verrà dipinta l’indomani, su un fondo nuovo.

Dai nostri repertori tecnici possiamo ricavare altri interessanti particolari applicabili alla condotta dei vecchi affreschisti. Gli autori sono concordi nel raccomandare, qualora non sopperisca il comune buonsenso, di dar inizio alla decorazione dal soffitto o comunque dall’alto delle pareti, per non offendere le zone inferiori spostando i ponti, o anche solo imbrattarle di calcina, che brucia i colori una volta asciutti.

Quando si trovano a ricostruire la progressione d’un ciclo murale, gli studiosi fanno tesoro di questi precetti validi oggi come ieri, e che del resto sono reperibili anche in vari trattati antichi. A volte però, sul filo di considerazioni cronologiche o altro, alcuni storici sono addirittura arrivati a conclusioni in contrasto con le norme collaudate della pratica secolare. Per uno dei numerosi problemi relativi alle 900 statue e alle 4000 figure affrescate nel Sacro Monte di Varallo fu appunto proposta una soluzione del genere. Il quesito riguarda il periodo in cui Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone deve aver dipinto la cappella dell’Ecce Homo, una delle 44 costituenti il complesso varallese. Gli archivi prospettano una gamma di possibilità estesa dal 25 luglio 1609, la data del contratto d’allogazione, al 18 novembre 1616, in cui i fabbricieri del Monte scrivevano al pittore perché ritornasse “a finire quanto aveva cominciato”. Evidentemente si tratta di un periodo troppo lungo per un’opera di dimensioni non certo modeste, ma neppure eccezionalmente grandi.

Vale la pena di aprire una breve parentesi. Al tempo di Giotto l’assenza del cartone e soprattutto la minuziosità del procedimento imponevano una considerevole lentezza. Dal frazionamento delle “giornate” si deduce che una ripresa poteva venire assorbita dall’esecuzione d’una testa grande circa al vero. Verso il 1470, essendo rimasta praticamente invariata la tecnica, il Mantegna procedeva pressappoco allo stesso modo. Nello scomparto con l’Incontro da lui eseguito nella Camera degli Sposi a Mantova, su non più di 7 m² si notano una trentina di “giornate”: ogni testa o al massimo un busto ne occupano una, mentre la figura intera di qualche personaggio, di grandezza naturale, ne ha richiesto perfino tre.

Mezzo secolo dopo gli affreschisti erano molto più rapidi. La cinquantina di figure affrescate da Raffaello nella Scuola d’Atene in Vaticano (quasi 30 m²) rivelano trentasette “giornate”; la Galatea pure dipinta dal Sanzio, alla Farnesina (dodici figure su 6,60 m²), una dozzina in tutto. Michelangelo era un po’ meno veloce: i giunti di cinque “giornate” sono visibili nel solo s. Andrea del Giudizio, quelli di altrettante nel s. Pietro e di sette nel Cristo (senza contare l’altra, imposta dal rifacimento del piede sinistro). Per il s. Andrea, in particolare, una “giornata” fu dedicata al braccio sinistro, una alla testa, una terza complessivamente al torace e al braccio destro, e due alle gambe. È vero che si tratta di immagini gigantesche (superano i m. 2,50 ciascuna) e che il maestro fece tutto da sé, senza collaboratori; comunque per affrescare una superficie totale di 200 m² gli necessitarono cinque anni, dopo che tre erano stati dedicati ai cartoni.

Trascorso un altro mezzo secolo, Luca Cambiaso impiegava una decina di mesi per terminare i 675 m² del Paradiso all’Escorial. Del resto, già nell’Olimpo di Paolo Veronese a Maser, ogni “giornata” comprende due figure.

Nel ‘6 e ‘700 il lavoro diventò ancora più spiccio. Di solito un abile affreschista smaltiva quotidianamente 4 m² di parete; per il Tiepolo era normale farne 5.

Di sicuro il Morazzone procedeva non molto meno alla svelta del Cambiaso. È quindi chiaro che la critica si sia preoccupata di stabilire dei termini più ristretti per collocare nel tempo la genesi di 200 m² (con una sessantina di personaggi, architetture invero assai elaborate, e molto cielo) affrescati come sfondo alla raffigurazione plastica dell’Ecce Homo a Varallo. L’aiuto venne da un documento nel quale risulta con sicurezza che il 1º dicembre 1610 le statue della cappella erano “collocate e da collocarsi” in opera, ormai pronte. Lo scopritore della preziosa carta e altri dopo di lui sapevano che “agli affreschi si provvedeva quando l’allestimento delle statue era compiuto o per lo meno a buon punto”; perciò – poterono concludere – il lavoro del Morazzone doveva essere stato successivo a quella data; e nemmeno immediatamente successivo, se sei anni dopo non era ancora finito.

A dire la verità, niente comprova che gli affreschi si eseguissero dopo la sistemazione delle sculture, e sembra piuttosto ovvio il contrario. Cioè, se proprio davanti alla parete da affrescare si sistemavano i gruppi plastici, dove sarebbero sorti i ponti per dipingere verso il soffitto? È dunque logico che le statue entravano nella cappella dopo che la vôlta e le altre zone in alto erano finite, e i ponteggi tolti di mezzo. Al più poteva essere rimasta in bianco la fascia inferiore.

Anzi, di fronte alla serrata coerenza fra le immagini dipinte e le statue antistanti, e al modo in cui alcune di queste riprendono dalle prime, oltre gl’intimi impulsi stilistici, certi gesti e atteggiamenti per trasmetterli ad altre sculture in una sequenza scandita senza soluzione di continuità, siamo indotti a credere che l’esecuzione degli affreschi più bassi sia stata ritardata di proposito: per attuare un rapporto più stretto fra l’opera dello scultore e quella del pittore. Una giuntura lungo le pareti dipinte dell’intera cappella, ben visibile (quantunque finora inosservata) a 2 m dal suolo, costituisce la prova quasi decisiva.

Inoltre gli archivi non mancano di avallare l’ipotesi. Nel novembre 1610 i fabbricieri del Sacro Monte avevano incaricato il Morazzone di una nuova cappella, versandogli al tempo stesso del danaro: due cose che si sarebbero ben guardati dal compiere se il pittore non fosse stato ormai innanzi con la vecchia commissione. Ancora, il 1º dicembre, mentre si terminava la messa in opera della statua, l’artista lasciò libera la casa assegnatagli per abitare a Varallo durante i lavori.

Qui però interviene un altro fatto. Si sarebbe potuto affrescare d’inverno? Il contratto del novembre 1610 è molto esplicito riguardo ai dipinti rimasti da compiere: per farli, si stabiliva “che detto P. Morazzone debba venire alla prossima primavera”. Era infatti, ed è tuttora considerata, la stagione migliore. Anche per eseguire gli affreschi di Prato illustranti la vita di Francesco Datini cui si è accennato nel capitolo precedente, dopo le diverse proposte e controproposte circa i disegni che assorbirono parte del 1410 e i primi giorni del 1411, si attese il periodo favorevole, e tra aprile e maggio furono terminati.

Abbiamo visto che il vero segreto dell’affresco consiste nell’operare come la calcina comanda: è soprattutto contro di essa che il pittore deve impegnare battaglia. In Italia, l’umidità del clima primaverile fa sì che l’intonaco resti fresco almeno dieci ore, magari anche dodici; nel frattempo la luce del sole è tale da garantire una buona vista per lavorare. Anche questo conta parecchio, ed è probabilmente il motivo per cui la primavera, con le sue giornate ormai lunghe, viene preferita all’autunno, l’altra stagione umida.

L’arte assira e più tardi quella dei persiani achemenidi erano prevalentemente legate alla reggia. Si potrebbe scommettere che, per la celebrazione delle loro imprese, i re facevano lavorare gli artisti fra una campagna militare e l’altra: cioè d’inverno. Un’arte stagionale, insomma; come, per differenti cause, si può dire del patrimonio pittorico europeo su muro.

Resta da vedere se in Occidente le ragioni metereologiche sono state altrettanto decisive. L’interrogativo si pose pochi anni fa per scoprire quando e in quanto tempo il Mantegna aveva decorato la Camera degli Sposi. Un vero rebus per gli storici dell’arte, la data precisa di questa decorazione: tale da giustificare persino un’inchiesta fra vari pittori e restauratori, ai quali la faccenda fu prospettata nei seguenti termini: d’accordo che le mezze stagioni, e in particolare la primavera, sono le migliori per dipingere affreschi; ma, tra estate e inverno, qual è preferibile?

È forse discutibile che la chiave per datare la Camera di Mantova possa uscire da una questione di mesi asciutti o mesi umidi; però l’interrogativo conserva il suo valore, ed è abbastanza interessante sapere che in genere i pittori interpellati si dimostrarono più propensi ad affrescare d’estate, mentre i restauratori erano del parere opposto. Quindi il risultato appariva nullo ai fini dell’inchiesta.

Nonostante la scarsità dei loro accenni in proposito, rimangono le vecchie fonti e i trattati moderni. Il Baldinucci, meravigliandosi della coscienziosità di affreschista dimostrata da Matteo Rosselli – anche di questo abbiamo parlato nel precedente capitolo, – dice: “solito di porsi al lavoro alla levata del sole, e senza pigliare che pochissima refezione in sul palco, perseverarvi la state fino all’imbrunire dell’aria, e l’inverno vegliandovi fino alle cinque ore di notte.” Ne sappiamo quanto prima, o forse meno. Del resto, il Baldinucci scrive quando l’affresco aveva ormai perduto molta della sua voga.

Un cultore entusiasta come il Vasari non è molto più esplicito. Quanto possiamo ricavare dai suoi scritti teorici si riduce all’elenco di ciò che può ostacolare l’affresco: caldo, freddo, vento e ghiaccio. A voler sottilizzare, si potrebbe avvertire che la precedenza data a un inconveniente estivo trova compenso nel maggior numero di guai elencati per l’inverno. Anche il Cennini, che pure si dilunga tanto sul “lavorare in muro”, evita di pronunziarsi riguardo alle stagioni meno adatte. Dell’estate non parla affatto (che la escluda senz’altro?); quanto all’inverno, fa presente che, specie dipingendo su “muro di pietra”, la calcina può rimanere fresca “in nell’altro dí,” cioè pure l’indomani della posa; “ma,” aggiunge, “se puoi, non t’indugiare”.

Nasce il sospetto che, almeno per la zona di Padova, dove risiedeva il Cennini, fosse il caso di mettere in guardia i pittori contro la forte umidità dei mesi invernali: come si trattasse di una lusinga, che il desiderio di fronteggiare le complicazioni tecniche poteva rendere molto attraente.

Dai vecchi autori non si ricava praticamente altro. I trattatisti moderni sono invece concordi nell’indicare il clima secco come il pericolo più grave sia per la messa in opera degli intonachi sia durante la pittura, si lavori a fresco o a secco (alcuni non mancano di prospettare i danni derivanti da un raggio di sole sulla parete, e raccomandano la protezione con tende e assiti). Insomma, con buona pace dei nostri pittori, è da preferirsi l’inverno, badando che la troppa umidità non indebolisca le tinte.

Si può quindi ritenere che, lungo un arco di latitudine esteso dal Veneto alla Toscana, la maggior parte degli affreschi sia nata fra ottobre (“settembre prosciuga i pozzi,” dicono a Firenze) e l’inizio di luglio, con l’esclusione dei giorni più rigidi di gennaio e febbraio. Scendendo verso sud, questi estremi debbono aver avuto la forza di una regola, con rarissime interruzioni imposte dal freddo, e con brevi parentesi di attività, pressoché regolari, nei mesi estivi.

A darne conferma è proprio il Vasari: non lo scrittore che discute di teoria, ma l’artiere che fa i conti di cassa registrando scrupolosamente nelle Ricordanze gli introiti della bottega. Nel corso della sua carriera, dal 1527 al ‘72, annota i compensi e le date riguardanti cinquantadue opere murali fra grandi e piccole. Di esse, almeno ventuno risultano eseguite nei mesi da novembre a marzo, e solo undici terminate in luglio o agosto; le venti restanti si inseriscono nel periodo canonico delle mezze stagioni. Inoltre, d’un paio di grossi lavori compiuti a Roma, il primo risulta finito un 15 gennaio, l’altro veniva cominciato un 15 novembre.

Quanto al Morazzone, da cui siamo partiti, la sua area di attività “in muro” si trova interamente a nord delle zone considerate finora: il Sacro Monte di Varallo, quelli di Varese e d’Orta, oltre a cattedrali e cappelle sparpagliate fra gli stessi laghi lombardi. Una zona ben esposta alla tramontana delle Alpi; e se questa soffiava tagliente giù dalle valli, non sarebbe certo bastato il gramo rimedio d’uno scaldino a trattenere il pittore sui ponteggi. E poi, anche volendo, come dipingere mentre il gelo indurisce l’intonaco e le ventate continuano a prosciugarlo?

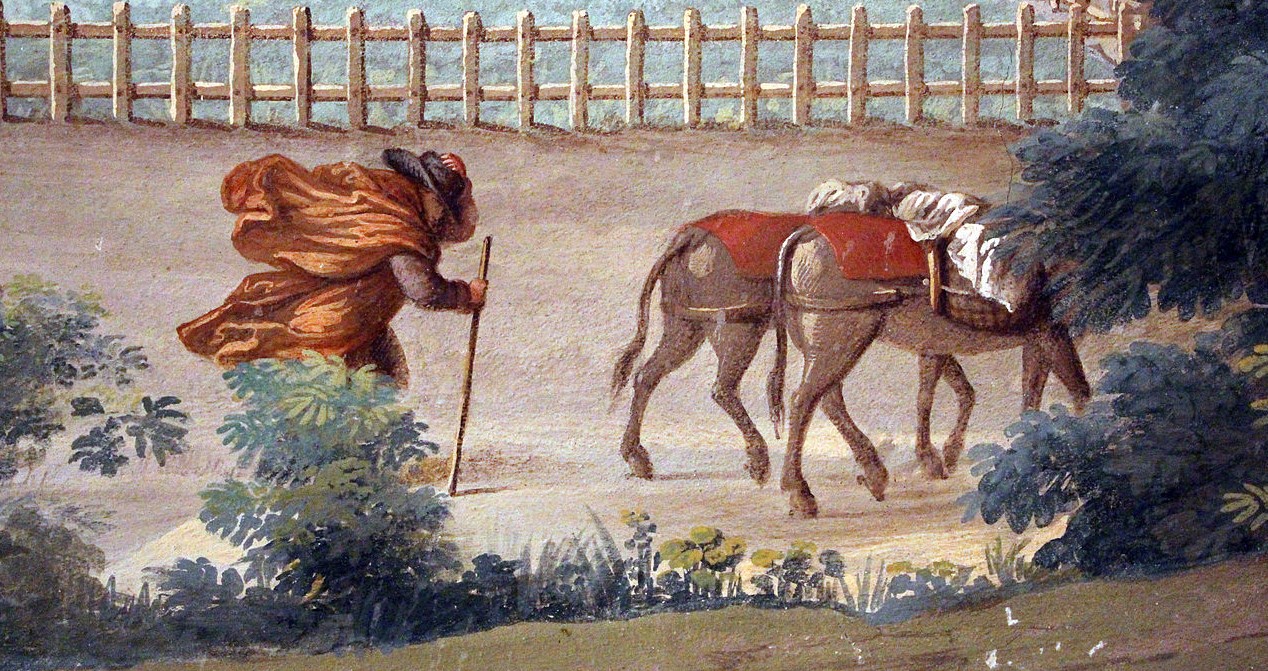

I registri parrocchiali del paesotto in cui stava la sua famiglia, e dove lui stesso risiedeva fra una decorazione e l’altra, ricordano spesso il Morazzone come padrino di battesimo o testimone di nozze. Dal 1614 al ‘24 ammontano a dieci le registrazioni del genere: otto riguardano gennaio o febbraio, un’altra la fine di giugno e una agosto. È chiaro che l’artista non si sarà fatto decine di miglia a dorso di mulo, lasciando soli i garzoni sul lavoro, per rincasare apposta se qualcuno lo voleva come compare o testimone.

Non a caso nessuno dei battesimi e delle nozze presenziati dal Morazzone capita di primavera, quando il lavoro murale tratteneva l’artista lontano da casa. Inoltre, attraverso cronache e lettere possediamo alcune testimonianze dirette sul Morazzone intento ad affrescare: due si riferiscono al mese di maggio, tre a settembre, quattro al periodo fra ottobre e i primi di novembre. Per dire la verità, sebbene siano tre sole, non mancano nemmeno le citazioni estive, di cui una cade nell’agosto avanzato. Però si spiegano abbastanza facilmente in zone così refrigerate dalle montagne e dai laghi.

Il nostro “giro d’orizzonte” è concluso. Abbiamo visto che il lavoro degli affreschisti ha dovuto sottostare all’andamento delle stagioni, come del resto avviene, o dovrebbe avvenire, ancor oggi. Cercando di definire la sua periodicità, è risultato che nell’Italia centrale e nel Veneto i dipinti murali sono stati prevalentemente eseguiti d’autunno piuttosto che in primavera, d’inverno a preferenza che nel pieno dell’estate. L’indicazione, quantunque tutt’altro che assoluta, non manca d’interesse per situare meglio nel tempo gli affreschi più celebri della penisola.

Abbiamo pure potuto constatare che nel settentrione d’Italia l’attività invernale degli affreschisti è stata scarsissima o nulla, ma non per questo appare molto intensa nei mesi estivi, mentre anche qui la preponderanza dei lavori murali riguarda l’autunno. Il sempre crescente e giustificatissimo interesse dimostrato dagli studiosi di pittura per la zona subalpina potrà trovare in quest’altro rilievo qualche spunto vantaggioso.

In alto: Matteo Rosselli, Ciclo decorativo della Sala delle udienze di Maria Maddalena d'Austria (particolare), 1619-23, affresco, Firenze, Villa Medicea del Poggio Imperiale. Sotto: Giovanni d'Enrico (sculture) e Morazzone (affreschi), Cappella dell'Ecce Homo, circa 1608-15, Varallo (VC), Sacro Monte. Per tutte le immagini, courtesy Wikimedia Commons.