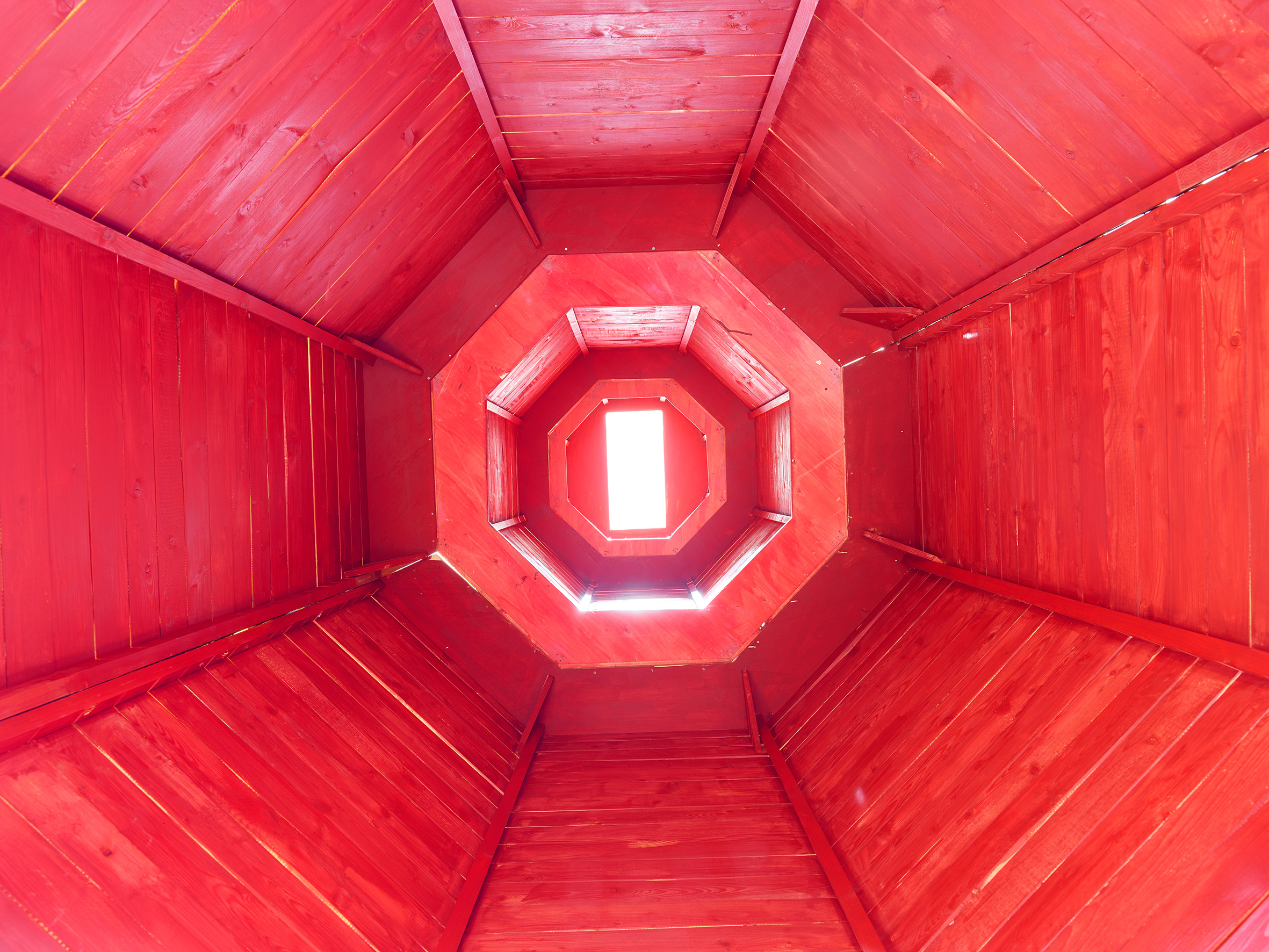

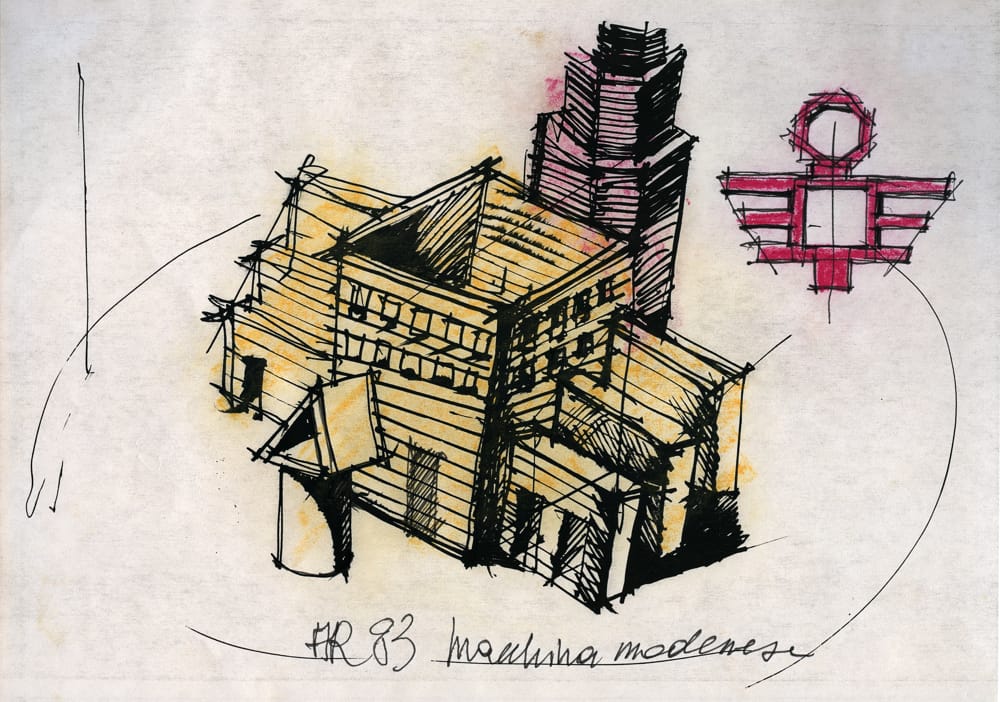

Questa mostra purtroppo di breve durata (dal 21 marzo al 19 aprile 2019 presso l’ex Centrale AEM), a cura di Fausto Ferri, con fotografie di Olivo Barbieri e un testo critico di Gianni Braghieri, si compone di un’opera sola, ma un po’ speciale. Si tratta infatti della Macchina Modenese, un modello in assi di legno dipinto, alto otto metri, di un edificio di fantasia disposto a corte e dotato di una torre. La Macchina era stata progettata nel 1983 dall’architetto milanese Aldo Rossi (1931-1997) come pezzo forte della sua personale dal titolo Aldo Rossi, opere recenti, tenutasi in quell’anno alla Palazzina dei Giardini. Rivederla è stato emozionante, e probabilmente lo è stato ancor di più per tutti coloro che non l’avevano vista allora, prima che venisse smontata e ricoverata nei magazzini comunali. Il rapporto tra Rossi e la città di Modena risale addirittura al 1971, quando questi si aggiudicò (insieme a Gianni Braghieri, suo storico collaboratore) il concorso per la realizzazione della nuova ala del cimitero di San Cataldo.

Quello per San Cataldo fu il progetto che aprì ad Aldo Rossi la strada della celebrità, prima che il Teatro del mondo – edificio galleggiante approntato per la Biennale di Venezia 1979 – le importanti realizzazioni degli anni ‘80 e l’aggiudicazione del Pritzker Prize nel 1990, ne facessero, quasi suo malgrado, una vera e propria archistar, capofila di quel Postmodernismo che stava allora salendo alla ribalta mondiale. Ripetendo in scala più piccola il miracolo riuscito col Teatro del mondo, la Macchina riproponeva la magia di un’architettura al tempo stesso fittizia e verosimile, lillipuziana e gigantesca, storica e utopica. Questo immaginario atemporale, riecheggiante la Metafisica di De Chirico e l’Illuminismo di Boullée e Ledoux, scatenò all’epoca reazioni contrastanti: entusiasmi eccessivi, un seguito di imitazioni che non le hanno certo reso giustizia, e molte critiche preconcette. Come è accaduto ad altri due pionieri del Postmodernismo scomparsi di recente, Robert Venturi (1925-2018) e Alessandro Mendini (1931-2019), anche a Rossi si è spesso rimproverato di essere un teorico e un critico prestato alla progettazione, più che un progettista a tutto tondo.

Oggi, col senno di poi, qualche riconsiderazione è possibile. In primo luogo è ormai chiaro che la generazione di cui Rossi ha fatto parte ha avuto, artisticamente parlando, un percorso più lento e accidentato di quelle che l’hanno immediatamente preceduta. Essa ha infatti dovuto scontare l’handicap di remare controcorrente, di scrollarsi di dosso un pesante fardello, per ricominciare a coltivare, con molta fatica e nel vuoto di idee che la circondava, un terreno in cui potessero nuovamente allignare miti, memorie, radici. Si tratta di concetti ancor oggi sospetti agli ideologi di professione, e che all’epoca fecero tacciare Rossi di essere un reazionario se non addirittura un nostalgico. A margine si può aggiungere che, nell’Italia del tempo, il partito politico che più si identificò in quel tipo di estetica fu, per varie ragioni, il PSI di Bettino Craxi. Il suo crollo a seguito dell’inchiesta milanese “Mani pulite”, nel 1992-93, pesò, in qualche misura, anche su quelle scelte culturali, penalizzando ulteriormente un’evoluzione che si prospettava comunque molto, molto lunga e difficoltosa.

Gli eccessi e le nebulosità non sono certamente mancati anche nella proposta di Aldo Rossi, e la Macchina ne è testimone. In essa si concatenano pochi, schematici elementi. Troppo pochi e troppo schematici, forse, per poter innescare una riflessione a lungo termine. Ma è facile emettere giudizi oggi. Oggetti come la Macchina hanno indubbiamente avuto il grande merito di porre il problema, per la prima volta in Italia dopo la caduta del fascismo (e questo aspetto venne rimarcato dalla critica quasi si trattasse di una collusione o di un tentativo di apologia), non più di una “rivoluzione” o di un “balzo in avanti”, ma di un recupero (intelligente) della storia e degli archetipi. Il che all’epoca equivaleva, se non a commettere un’eresia, a compiere comunque uno strappo. Passa necessariamente per questo strappo anche il tema che più da vicino interessa questa rivista: la decorazione architettonica. Accadeva infatti con Rossi che un edificio venisse nuovamente concepito, dopo molto tempo, in termini monumentali, decorosi, pensati in funzione rappresentativa e simbolica.

Naturalmente non era tutto oro quello che luccicava: le composizioni ruotavano intorno ad un formulario alquanto scarno, che finiva talvolta con l’ingenerare un arcaismo stereotipato, semplicistico. In un contesto edilizio ancora fedele ai criteri costruttivi, massificati e generici, degli anni ‘60-’70, la stessa organizzazione cantieristica, le materie prime più in voga, risultavano probabilmente penalizzanti ad opera finita. Inoltre, il tema della collaborazione tra architettura ed arti figurative restava una chimera, nonostante le sinergie che all’epoca si svilupparono. Lo stesso Rossi praticava anche la pittura, così come uno dei suoi collaboratori più assidui, Arduino Cantafora. Ma l’idea di lavorare congiuntamente a veri e propri apparati architettonico-decorativi non prese mai corpo. E resta ancora oggi un punto interrogativo.

In alto: Olivo Barbieri, La Macchina Modenese di Aldo Rossi (particolare), 2019, foto © Olivo Barbieri. Sotto: Aldo Rossi, La Macchina Modenese, 1983, disegno e pastelli su fotocopia, Modena, Galleria Civica; Olivo Barbieri, La Macchina Modenese di Aldo Rossi, 2019, foto © Olivo Barbieri.