Il recente sisma emiliano ha abbattuto campanili, chiese, torri e castelli, orgoglio di una pianura fertile e ricca. Con essi è però crollata anche una costruzione più recente, che ambiva a proteggerli: il brandismo. Vediamo di cosa si tratta. Bibbia del restauro è, in Italia, il saggio di Cesare Brandi Teoria del restauro 〈1〉. Ad essa rinviano le categorie logiche, le misure di legge e le metodiche operative dell’attuale sistema del restauro in Italia. Fatti salvi gli aspetti giuridici e tecnici, che non ci competono, crediamo essenziale aprire un dibattito sui principi filosofici generali, tipici dell’approccio brandiano. Riassumiamoli con lo stesso Brandi:

«Orbene, così posta la questione è chiaro che noi intendiamo applicare anche all’opera d’arte un trattamento fenomenologico, e cioè farle subire una speciale epoché. Noi ci limiteremo a considerare l’opera d’arte solo in quanto oggetto di esperienza del mondo della vita, per attenersi ad una espressione di Husserl. […] Ma l’opera d’arte, proprio perché nella sua essenza è opera d’arte, non rimane con ciò sospesa al di fuori della nostra esperienza, anzi, non appena riconosciuta come tale, e proprio in quanto tale, ha diritto di essere eccettuata dal mondo fenomenico e, attraverso questa particolare circoscrizione effettuata nel mondo della vita, essere trattata strettamente in rapporto al riconoscimento avvenuto. Ora, questo riconoscimento, attraverso la particolare epoché che noi abbiamo operato, ci insegna che l’opera d’arte arriva a noi come un circuito chiuso, come qualcosa in cui non abbiamo diritto di intervenire che a due condizioni, per conservarla quanto più possibile integra, per rafforzarla, se necessario, nella sua struttura materiale pericolante. Conservarla integra si pone perciò come concetto opposto al ripristino […] Ma il ripristino pretende di inserirsi in quel ciclo chiuso che è la creazione, sostituendosi all’artista stesso o surrogandolo 〈2〉.»

Dunque al suo nascere l’opera d’arte viene vista da Brandi, idealisticamente, come atto creativo irripetibile; poi, una volta compiuta, come atto consegnato alla storia, al mondo. Perciò occorrerà in primo luogo riconoscerla, e successivamente, nel “mondo della vita”, circoscriverla fenomenologicamente (“eccettuata dal mondo fenomenico”), per evitare di contaminarne l’assolutezza creativa (il “circuito chiuso”) con valutazioni contingenti. Ecco allora che l’opera d’arte dev’essere prima identificata in quanto tale, poi conservata qual è e, nel caso, consolidata solo nelle strutture pericolanti. Particolarmente vistosa è la contraddizione fra il considerare l’opera d’arte “solo in quanto oggetto di esperienza del mondo della vita” e il volere poi “circoscriverla” proprio in quanto tale. Perché? Cos’è allora questa arte, le cui opere prima si debbono percepire fenomenologicamente, ma poi richiedono un trattamento separato? La questione non doveva essere chiara nemmeno allo stesso Brandi allorché nel 1984, di fronte alle presunte sculture di Modigliani ripescate nei canali di Livorno, esclamò, subito confortato dai pareri di Argan e Ragghianti: «Hanno la luce interiore… In quelle scabre pietre c’è l’annunzio! C’è la presenza! 〈3〉.»

Di lì a poco i giovani autori della burla sbugiardarono i Soloni della critica d’arte universitaria italiana. Ma il “sistema”, anziché rivedere le proprie posizioni, si chiuse a riccio, trasformando i propri principi, brandismo compreso, in dogmi. Applicata al contemporaneo, l’idea di “circoscrizione” aveva infatti già fatto nascere numerosi musei stipati di ogni genere di paccottiglia riconosciuta come arte perché rigorosamente etichettata dagli stessi curatori, divenuti una casta implicata in un lucroso conflitto d’interessi. E per l’arte antica, aveva legittimato la sottrazione dell’opera alla libera e quotidiana fruizione in nome di una conservazione in vitro, sotto gli auspici di una simmetrica casta di conservatori adepti di un brandismo intransigente. A farne le spese era la corretta lettura delle funzioni che ogni oggetto, dal più umile al più esclusivo, ingloba ed esprime.

Alla base di qualunque oggetto fabbricato dall’uomo vi è una funzione generale, ad esempio, per il martello, quella di esercitare una percussione. Vi è poi una funzione propria, cui corrispondono vari tipi di martello, da quello a coda di rondine da carpentiere a quello piatto da battilastre. Ma è la funzione civile, cioè il decoro, a far sì che un utensile venga correntemente accettato e utilizzato. Chi oggi cerca un martello fra gli scaffali di un negozio, una volta accertata la funzione propria del battente, giudicherà della funzione civile dei diversi manici colorati tesi a conferire un consono decoro, necessario alla vendita. La funzione essenziale al successo di un manufatto, la funzione civile appunto, non chiama in causa l’oggetto in quanto tale, e nemmeno il suo artefice, ma la comunità che lo utilizza. Le cose stanno all’opposto di come le astratte categorie romantico-fenomenologiche lasciavano supporre a Brandi: è il “mondo della vita”, cioè la comunità, che giudica cosa è opportuno o meno secondo la funzione civile. Naturalmente, il giudizio investe anche la funzione propria del manufatto, che a sua volta deve scaturire da una funzione generale condivisa, altrimenti non si capisce cosa sia e a che serva l’oggetto in questione (dubbio che la sedicente arte contemporanea suscita sempre più spesso). O l’atto creativo si pone in questi termini oppure è vana esternazione personale, dal momento che la creazione individuale è sì “circuito chiuso”, ma non l’oggetto che ne deriva.

Diciamolo: Brandi è vittima dell’equivoco modernista che, programmaticamente, confonde l’ambito del privato con quello del pubblico, dando la priorità all’atto creativo individuale e relegando in posizione accessoria l’avallo della comunità, derubricata ad indistinto “mondo della vita”. Si noti che l’attribuzione della priorità all’uno o all’altro dei due momenti non è questione secondaria, bensì sostanziale, culturalmente ed economicamente. Due sono le fondamentali contraddizioni che il modello modernista, improntato al primato dell’atto creativo individuale, comporta. E cioè: se davvero le opere d’arte sono creazione individuale, “circuito chiuso”, perché la comunità dovrebbe spendere soldi per conservarle ed esporle? E nel caso in cui le opere d’arte assolvano da secoli alla propria funzione civile in chiese e palazzi, a che serve leggerle come creazione individuale, privata, da condannare per motivi di tutela alla musealizzazione coatta?

Ma scendiamo dal livello astratto dei principi a quello dei casi concreti. I due esempi che stiamo per fare si collocano agli antipodi del senso comune in fatto di arte, ma una sola è la contraddizione che li accomuna:

a) La teoria brandiana nasce, non a caso, dalla frequentazione dei capolavori del Rinascimento fiorentino e dei relativi, consolidati luoghi comuni. Nessuno dubita, infatti, che Leonardo fosse un genio e la Gioconda un suo deliberato atto creativo, così come è ovvio che, in caso di danneggiamento, nessuno possa seriamente pensare di ridipingerne il sorriso. Eppure, al di là della sua singolarità ed eccezionalità, l’importanza della Gioconda consiste nell’essere espressione di punta di una cultura condivisa in tutto l’Occidente, ed è proprio dalla funzione civile assolta dal suo autore, un genio appunto, che essa trae il suo primato.

b) In Spagna si usa ancor oggi, in occasione di particolari festività, portare antiche statue lignee in processione. Nel caso in cui queste si danneggino, si procede tranquillamente al ripristino perché nessuno si azzarderebbe a privare una comunità del proprio simbolo, ne tantomeno una comunità sarebbe disposta a portare in processione il santo monco o sfigurato solo perché la statua è un “circuito chiuso”.

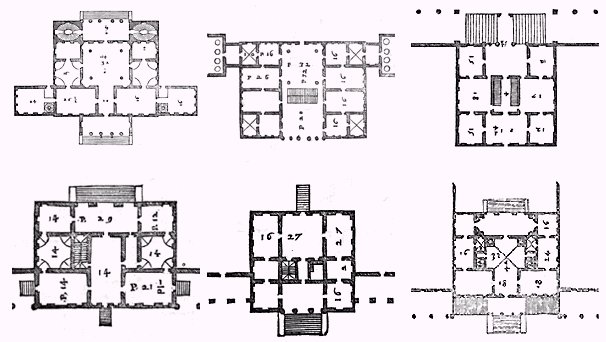

Cosa si evince dai due casi-limite della Gioconda e delle statue processionali? Quello che si potrebbe chiamare il “peccato originale” brandiano: ad una cultura di matrice romantica e soggettivistica, qual è quella moderna, riesce facile riconoscere l’opera d’arte identificandola con l’atto creativo del suo artefice, ma le resta invece totalmente precluso il rapporto che lega l’opera alla sua funzione civile. Cosa non da poco, perché il restauro tratta opere storicizzate, che una funzione civile quasi sempre ce l’hanno, e molto importante. A fronte di una sola, inimitabile Gioconda, sono migliaia le statue processionali che, già in origine, venivano prodotte in serie, con buona pace del libero atto creativo e del “circuito chiuso”. Prodotte in serie significa che, come avviene tuttora nella tradizione pugliese della cartapesta, vi era un repertorio di stampi o modelli di visi, gambe e mani, componibili in base alla commessa ricevuta. Anche Donatello lavorava così. Disponendo dello stampo o del modello e utilizzando gli stessi materiali, le lacune si possono risarcire senza difficoltà.

Il fatto è che non si possono applicare le categorie romantiche del puro atto creativo, relative al campo della poetica, a manufatti elaborati per adempiere ad una funzione civile, ed operanti quindi sotto lo statuto dell’etica. La verità a lungo occultata dalla cortina fumogena del brandismo è che la stragrande maggioranza delle opere oggetto di restauro sono Decorazione. Vale a dire, opere plastiche o pittoriche concepite in vista di una specifica funzione civile. Esse sono destinate ad ornare manufatti di pregio, che proprio in virtù di tale ornamento assurgono allo status di “bene culturale”. Ma la Decorazione, come l’Architettura, lavora su repertori, si realizza in progetti e cantieri complessi, dove c’è poco spazio per atti creativi. Il termine romantico di “creazione” usato da Brandi può attagliarsi alla Gioconda e a pochi altri capolavori antichi, ma per tutto il resto si dovrebbe usare il termine classico di invenzione, che è tutt’altro che “circuito chiuso”.

Come scrive Andrea Palladio, invenzione è il processo attraverso cui si dà forma nuova a un repertorio tradizionale, canonico. Forma è un’idea che diventa disegno e poi progetto, ma i materiali con cui la si realizza non sono perenni. Palladio stesso, che le contingenze spinsero a “inventare” grandi architetture avendo a disposizione solo mattoni, lasciò scritto che ogni cinquant’anni circa gli intonaci esterni andavano rinnovati. Suonano quindi risibili affermazioni come quella secondo cui il restauro architettonico dovrebbe lasciare in vista i lacerti dell’intonaco originale perché la grana e la cromia della calce di un tempo differiscono da quelle di oggi. Restaurare la Decorazione, al pari dell’Architettura, significa restaurare la forma, non necessariamente la materia. Se si possiede il disegno e si ha esatta cognizione dei materiali, la ricostruita torre dell’orologio di Finale Emilia sarà autentica tanto quanto quella demolita dal sisma, perché quella comunità ha il diritto di riavere integro il simbolo della propria città, che consiste nella forma della torre, non nella materia dei suoi mattoni e neppure nell’atto degli antichi muratori.

Secondo i canoni creativisti di Brandi e dei suoi eredi, la citata torre dell’orologio è architettura “minore” rispetto al campanile di Giotto, ma a dar credito alla funzione civile, ossia agli abitanti di Finale, essa è simbolo irrinunciabile, opera “maggiore”. La torre va ricostruita con un cantiere edile, sia pure rispettoso delle tecniche e dei materiali d’origine, e non con un paradossale cantiere di restauro che feticisticamente ricollochi per “anastilosi” il mattone “originale” nella sede “originaria”, come avvenne per la grottesca ricostruzione del Duomo di Venzone, che ostenta morbosamente i segni del sisma friulano del 1976.

Voci autorevoli si sono già levate in favore di queste tesi, e non compete a noi intervenire sui protocolli e le procedure da seguire nei futuri restauri. Ma ci sembra importante fissare alcune questioni di principio. La prima riguarda la necessità di chiudere, formalmente oltreché operativamente, l’epoca del restauro di matrice romantica e storicista, che considera il passato cosa diversa da sé e l’opera d’arte feticcio di ciò che è stato e non potrà più essere. La seconda questione riguarda il dovere etico di porre la funzione civile come elemento-cardine delle gerarchie che sovrintendono alle scelte operative. La terza è la stesura di uno specifico statuto del restauro della Decorazione, ispirato a logiche, regole e modalità diverse da quelle finora invalse per il restauro scultoreo e pittorico.

〈1〉 C. Brandi, Teoria del restauro, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1963, poi Torino, Einaudi, 1977. 〈2〉 C. Brandi, Postilla teorica al trattamento delle lacune (1961), in Teoria del restauro, Torino, Einaudi, 1977, p. 72. 〈3〉 Per una ricostruzione della vicenda vedi Quella maledetta estate del 1984. Storia del naufragio, con pochi superstiti, della critica d'arte italiana, in artmasko.wordpress.com. Per le dichiarazioni di Brandi vedi «la Repubblica», 11 settembre 1984, pag. 2, e la puntata della trasmissione RAI «La storia siamo noi» dedicata al caso livornese dei falsi Modigliani, entrambe segnalate nell'articolo di cui sopra. In alto: Marco Ricci, Capriccio con rovine romane (particolare), 1725 circa, tempera su pergamena, Washington, National Gallery of Art. Sotto: Cesare Brandi (1906-1988).